Das kurze Leben des Bruno Heidrich

…oder wie man mit ein paar Photos und allgemeinen Informationen zur wechselhaften Geschichte Litauens und der Waffen-SS eine Biographie einer Person beschreibt, die in die Mühlen der Geschichte geriet und dort kriegsverbrecherisch mitwirkte.

Letztes Update 20. Jänner 2026.

Es existieren viele Familienfotos aus den glücklich wirkenden 1930er-Jahren, von Hobbies und Hochzeiten. Auch die Zeit beim litauischen Heer ist gut bebildert und dokumentiert. Die Fotoserie geht auch in den ersten Kriegsjahren bis 1942 munter weiter. 1943 reisst der Faden allerdings ab. Gleichzeitig gibt es eine dokumentierte Vermisstenmeldung von Bruno von Jänner 1945. Zuerst also viele persönliche, datierte und verortete Unterlagen und dann nur mehr generelle Informationen über Feldpostnummern, Divisionen und Bataillone. Ich werde wie immer unklare Bildinformation grau hinterlegen und unklare Textpassagen rot schreiben.

Bruno Heidrich wurde (vermutlich) 28 Jahre und hatte keine Kinder. 2025 sind all seine Geschwister tot und grossteils auch deren Kinder. Brunos Geschichte hat nach dem Krieg höchstens seine Mutter interessiert, die 1954 starb. Es sollte wohl nie seine Biographie niedergeschrieben werden. Nun versuche ich es trotz aller Widrigkeiten. Das grösste Hindernis ist, dass niemanden mehr gibt, den man noch fragen könnte.

Fotos seiner ersten Kriegsjahre kamen zu seiner Mutter Hedwig die zeitgleich von Litauen ins “Altreich” umgesiedelt wurde. Über Brunos Schwester Lydia und dessen Sohn Wladimir landeten die Unterlagen bei seiner Tochter Alexandra, meiner Frau. Ich bin also angeheirateter Urgroßneffe. Hier ist, jedenfalls für alle bereits gestorbenen, Brunos Stammbaum einsehbar.

Unbeschwerte Jugend- und Schuljahre

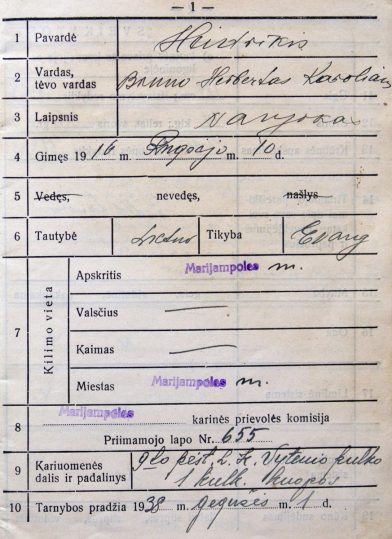

Bruno wird am 10. September 1916 im Herrenhaus Parausen (laut Ahnenpass) oder Porowsie (laut Daten im deutschen Bundesarchiv) im Dorf Bartninkai geboren. Heute gehört dieser Bereich zur Kleinstadt Marijampolė. Er ist das jüngste Kind von Karl. Dieser hatte zuvor eine früh gestorbene Frau und mit dieser vier weitere Kinder, mit Hedwig noch zwei, eben 1913 Lydia und 1916 Bruno. Diese Jahre mögen mitten im Ersten Weltkrieg liegen, dieser tangierte die Baltischen Staaten anfangs aber nur am Rande, auch wenn 1915 Deutschland die damals russischen Gebiete Litauens besetzte. Das war als deutschstämmige Familie wahrscheinlich kein grosses Übel. Mit der Schwäche Deutschlands (Kriegsverlierer) und Russlands (Revolution) eröffnete sich 1917/1918 für die Baltische Staaten das Fenster der Unabhängigkeit.

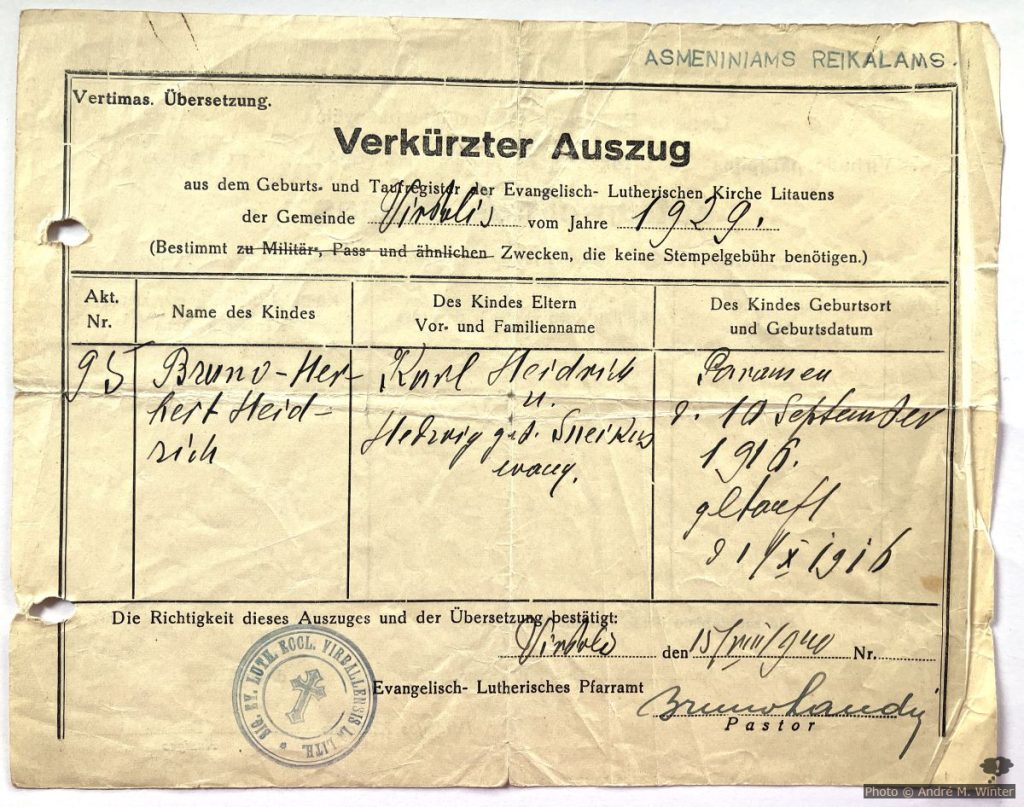

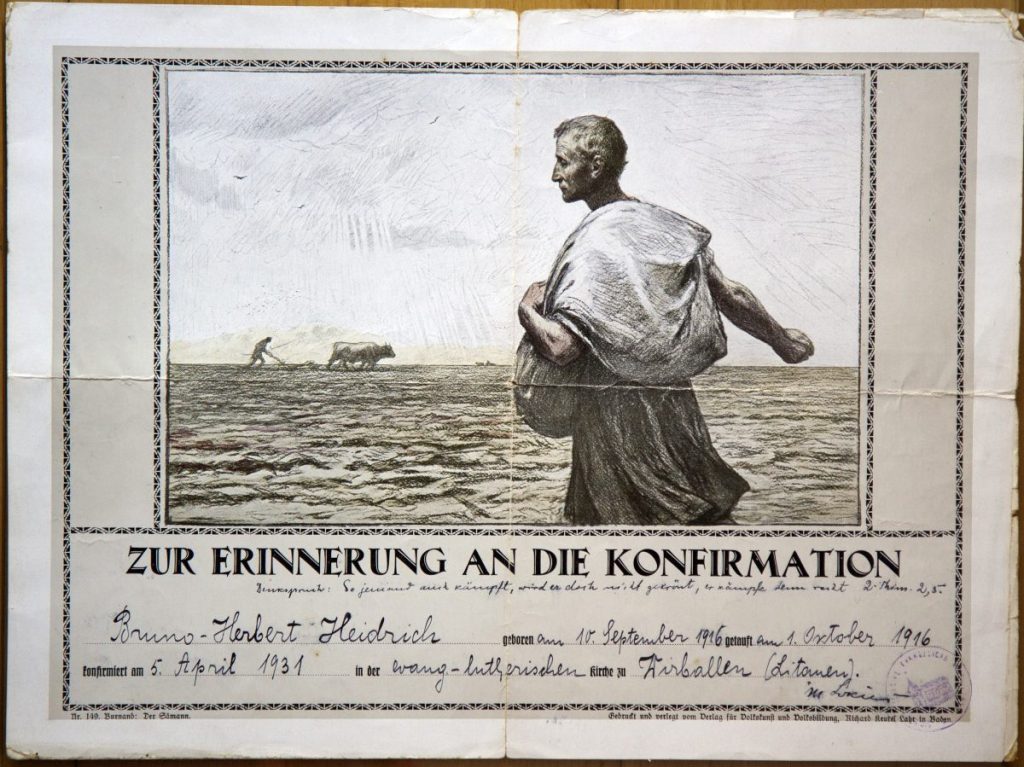

Bruno wird am 1. Oktober 1916 evangelisch-lutherianisch getauft. Der Auszug stammt aus dem Taufregister der evangelisch-lutherianisch Kirche Litauens der Gemeinde Virbalis vom 15. August 1941. Er wurde wahrscheinlich angefordert um Ahnenpässe von Lydia und Hedwig zu vervollständigen. Die deutsche Version ist keine Überraschung, deutsche waren dort mehrheitlich evangelisch. Wir besitzen auch ein analoges, allerdings leeres, Dokument in litauischer Sprache.

Gregors Vater Karl ist deutschstämmiger Gutsverwalter eines polnischen Grossgrundbesitzers, so wird es jedenfalls in der Familie erzählt. Es gibt zwar Fotos des Familienvaters mit Pferden, aber die Familie lebte in einem Haus in der Kleinstadt Marijampolė, konkret an der Kauno gatvė 27. An besagter Adresse steht noch immer ein Haus in der Grösse und Position von damals.

Hinter dem Haus Kauno gatvė 27 steht ein weiteres, verfallenes, quer. Es trägt die Adresse Kauno gatvė 27a und weisst wesentlich mehr alte Merkmale auf wie die zwei Rauchfänge. Auch erkennt man daran im Luftbild einen vorstehenden Eingangsbereich. Es ist aber unwahrscheinlich, dass dieses von der Strasse abstehende Haus, der Sitz der Familie war.

Pferde waren in Litauen Statussymbole, es ist also logisch, dass der Familienvater damit abgelichtet wurde. Der Aufnahmestandort ist vermutlich Marijampolė. Das Haus im Hintergrund ist definitiv ein Bauernhof oder ein Stall. In den 1930-Jahren lebten Litauer zwar noch in Holzhäusern, Strohgedeckt waren diese Wohnhäuser aber nicht mehr. Bruno macht sich später, 1941 in Weissrussland, über reetgedeckte Holzhäuser als Wohnhäuser lustig.

Auf den Familienfotos ist keinerlei Armut zu erkennen, das gilt von den Jahren 1890 bis in die 1940er-Jahre. Ab den 1930er-Jahren gibt es wirklich mehr Bilder und darauf scheinen die Eltern nicht mehr zu arbeiten. Hin zu den 1930-Jahren werden die Bilder weniger steif und man fotografiert auch ausgelassenere Gelegenheiten wie dieses keine Festgelage unten mit zwei Geschwistern von Bruno (Vera und Erich links), dann Erichs damalige Frau Jadzi und eine weitere Bekannte.

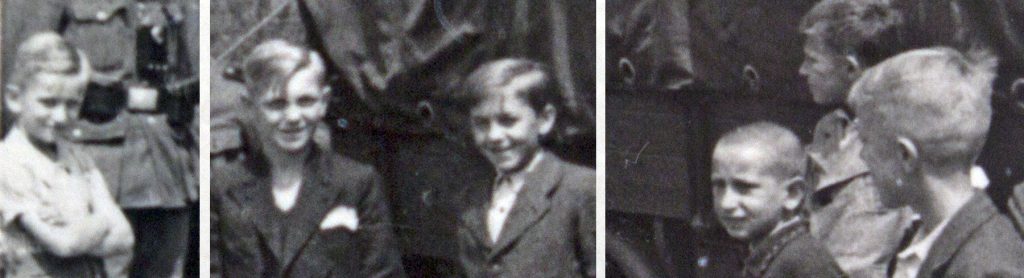

Obwohl es von seiner Schwester und von Cousinen Kinderbilder gibt, ist das erste erhaltene Bild Brunos ein Klassenfoto wo er maximal 12 Jahre alt ist, es muss also 1928 eingeordnet werden. Bruno ist unten der dritte von links in der stehenden Reihe. Er sticht hier und auch auf späteren Aufnahmen mit seinem blassen Teint hervor.

Hier im selben Foto ist er ganz rechts. Rundes Gesicht und hellblond.

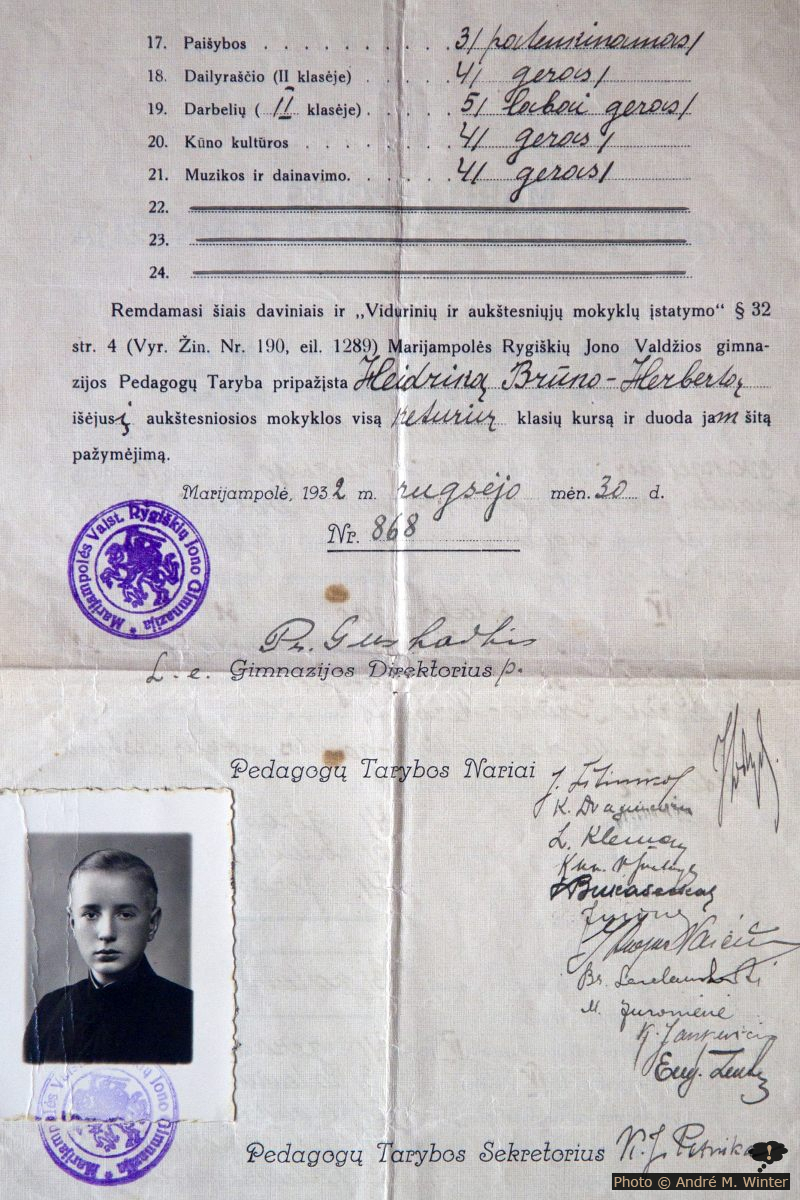

Aus dieser Schulzeit sind auch Zeugnisse erhalten. Das erste ist eine Taufurkunde. Die Familie war evangelisch-lutherianisch. Die Taufe fand in Wirbalen (Virbalis) statt.

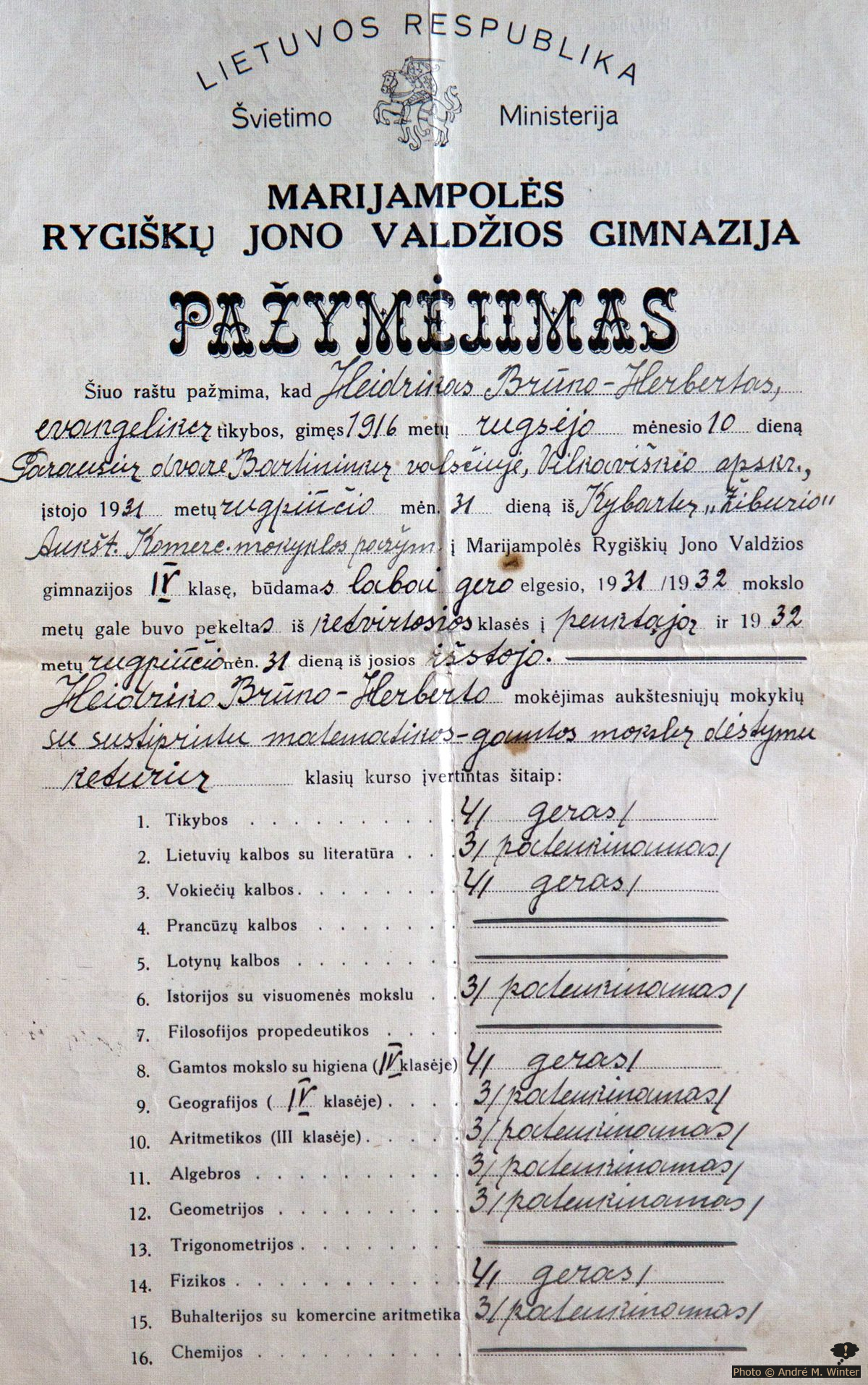

Von 1932 liegt ein Schulzeugnis vor. Es schaut wie ein Abschlusszeugnis auf, auch weil teilweise Jahre bei den einzelnen Fächern angeben sind. Es ist noch nicht geklärt welcher Schultyp dies war, wie damals die Schulpflicht aussah und wie dieses Zeugnis zu bewerten ist. Bruno war da 16 Jahre alt, das würde in Österreich dem Abschluss der Unterstufe im Gymnasium entsprechen. Auch wird die 4. Klasse im Zeugnis erwähnt.

Der Vater Karl verlangte, dass seine Kinder mit 16 Jahren, aber jedenfalls nach der Schule einen Beruf ergreifen. Das traf jedenfalls Brunos Brüder Gregor, Erich und Walfried, die kein Studium begannen, obwohl sich die Familie dies wahrscheinlich für einige der Kinder hätte leisten können. Die Schwester Vera bekommt sehr früh ein Kind. Die zwei späteren Kinder, mit der zweiten Frau Hedwig, trifft diese Regel nicht so hart, Bruno macht nach der Schule jedenfalls eine Ausbildung zum Buchhalter und mit 20 wird er Fussballtrainer und Schiedsrichter.

Wir sehen hier bereits eine Durchmischung der Sprachen Deutsch und Litauisch. Bis 1915 war die Amtssprache Russisch, ab 1917 litauisch. Bruno schrieb und sprach Deutsch wie seine ganze Familie. Allerdings sind die Mehrzahl der Grusskarten an ihn in litauisch verfasst. Ein älterer Halbbruder von Bruno, Erich, hatte eine Frau, die polnisch schrieb und wohl auch sprach. Es ist davon auszugehen, dass Bruno auch Russischkenntnisse hatte.

In den Familienfotoalben befand sich auch diese russische 3-Rubel-Banknote von 1905, sie war zu Brunos Geburt definitiv noch im Umlauf. Interessant ist der Text auf der hier unten abgebildeten Rückseite: 3. Wer wegen Fälschung […] schuldig gesprochen wird, dem drohen der Entzug der Bürgerrechte und die Verbannung zur Zwangsarbeit. Die Methoden des Gulags reichen in Russland sehr weit zurück.

Von Bruno sind auch diese Studiofotos erhalten. Sie sind nicht datiert, stammen aber wohl aus den Jahren 1932/1933 weil Bruno darauf immer diesen engen Anzug mit hochstehenden Kragen trägt. Obwohl solche gestellten Fotos in der Regel Familienmitglieder darstellen, liegt die Vermutung nahe, dass es sich hier um Klassenkameraden handelt. Keines der Gesichter ist auf den Klassenfotos von 1928 erkennbar, aber es kann sich eben um die Gymnasium-Oberstufe oder eine spätere Ausbildung handeln.

Die Personenbezeichnungen mit Xm/Xf sind eindeutige Identifikatoren mit welchen ich versuche, gleiche Personen in den rund 350 Familienbildern zwischen 1890 und 1950 aufzuspüren und zu identifizieren.

Weitere Ausbildungsjahre

Es gibt noch zwei weitere undatierte Klassenbilder. Eines nur mit jungen Männern, darauf ist nur das ein Fotostudio in Marijampolė vermerkt. Man erkennt klar Schulbänke. Bruno ist nicht auf dem Bild, es war jedoch bei seinen Photos eingeordnet.

Dabei ist auch folgendes Gruppenbild (unten) mit ein paar jungen Frauen, die aber stark in der Minderheit bleiben. In der Mitte scheint auch ein Lehrer zu sein. Auch hier ist Bruno nicht im Bild. Wir wissen lediglich aus der Vermisstenanzeige beim Roten Kreuz von 1945, dass Bruno gelernter Buchhalter war. Das Bild unten könnte aus der Buchhaltungszeit stammen. Ausgehend davon, dass Bruno das Gymnasium bis 18, also 1932, fertig machte, fehlt uns im Lebenslauf eine nachweisbare Tätigkeit von 1932 bis ca. 1936. Diese könnte eine Buchhalter-Ausbildung füllen.

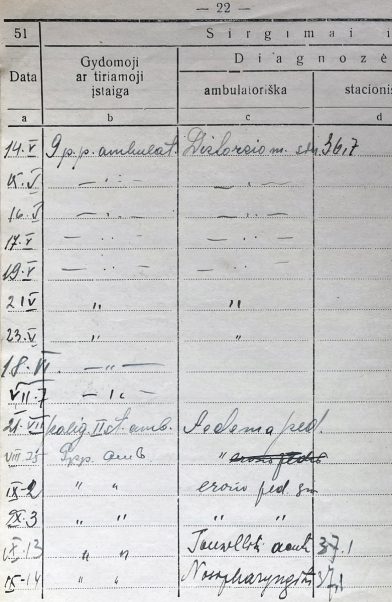

Wir verfügen auch über ein militärisches Gesundheitsheft von 1938/1940 wo Bruno häufig als krank verzeichnet ist. Es kann also sein, dass er deswegen auf den Klassenfotos fehlt. Grundsätzlich schaut Bruno, jedenfalls bis in die 1930er-Jahre auf Fotos immer blass und schwach aus. Es ist natürlich schwierig und sehr spekulativ dies von alten Schwarzweiss-Fotos abzuleiten.

Seine Mutter Hedwig war 38 bei seiner Geburt und er war der das letzte Kind der Familie. Sein erster Neffe war nur 12 Jahre jünger. All dies kann gewisse Minderwertigkeitskomplexe erzeugen. Ob sich aus all diesen Umständen später der Geltungsdrang im Rahmen der Waffen-SS ergab? Bruno hatte 5 Geschwister, die allesamt ziemliche starke Charaktere gewesen sein müssen. Es wäre wohl einfacher gewesen eines dieser Geschwister zu porträtieren. Bruno ist jedenfalls der fragilste unter ihnen und vielleicht auch der herausforderndste.

Wie schon angesprochen, ab den 1932er-Jahren werden die Fotos häufiger. Eines der beiden folgenden Bilder ist mit dem 28. Dezember 1932 datiert, das andere ist aber im gleichen Raum aufgenommen. Auch hier scheint es sich um eine Schulraum zu handeln, oder eine Art Gemeindesaal. Es gibt auch hier wieder einen Lehrer in der Mitte. Kurios ist allerdings, dass auch Brunos Schwester (3 Jahre älter) samt Freunden am Gruppenbild ist. Das Datum spricht auch gegen Schulfotos. Die meisten Personen am ersten Bild sind auch auf dem zweiten mit mehr Menschen zu finden.

Bruno ist beim Ersten Bild in der zweiten Reihe ganz links und um zweiten Bild ganz hinten oben in der Mitte. Er ist hier 14 Jahre alt. Auf den Bildern erscheinen auch Personen, welche auch auf anderen Gruppenbildern aus den 1930er-Jahren in Litauen und/oder 1941 im Transitlager Grotniki zusammen mit Lydia vorkommen.

Einer der Halbbrüder, Gregor, ist bei der Litauischen Aviation (spätere Luftwaffe). Er dient Bruno definitiv als Vorbild. Er ist 13 Jahre älter als Bruno und wohl auch eine Vaterfigur für ihn weil der leibliche Vater alt ist und bereits 1936 sterben wird. Gregor war in den 1930er-Jahren in Litauen berühmt, da er die Segelflugschule in Nida und die spätere litauische Luftwaffe mit aufbaute.

Das unbeschwerte Jahr 1933

Seit 1926 war Litauen zwar eine defacto-Dikatur, aber das scheint die Familie Heidrich nicht sonderlich tangiert zu haben. Der ältere Bruder Gregor wird mit seiner Segelfliegerei erfolgreich und nimmt seine Brüder immer mit nach Kaunas wo er stationiert ist. Im Bild unten Walfried (geb. 1905), Gregor (geb. 1903), Bruno (geb. 1916) und Erich (geb. 1907). Man erkennt klar den Altersunterschied.

Folgendes Bild ist hinten im Originaltext von Gregor mit “Broliai Heidrichiai” (Die Heidrich-Brüder) beschriftet.

Man nimmt sich Zeit für Posen. Anscheinend ist ab 1933 eine Kamera in der Familie verfügbar und man scheut nicht davor alles mögliche zu knipsen. Von rund 80 Bildern in den Familienalben aus der Zwischenkriegszeit entfallen mehr als die Hälfte auf 1933. Folgende Bilder haben den Originalvermerk auf der Rückseite: «1933 m. X m.22d., Aukšt. Freda». Damit ist Aukštoji Freda, am linken Flussufer in Kaunas, gemeint. Der Ort ist für den botanischen Garten bekannt, allerdings gibt es dort auch einen Flughafen.

Aus dieser Zeit stammt auch eine Serie mit Aufnahmen der vier Brüder auf einem Motorrad. Es gehörte Gregor und er nutze es um zwischen Kauans und Nida an der windigen Küste zu Pendeln. Auf all den Aufnahmen der Zwischenkriegszeit sieht man kein einziges Auto, nur an einem Tag sind Linienbusse aufgenommen worden. Das Motorrad ist eine Indian Chief, ein starkes amerikanisches Doppelzylinder-Modell mit 1210 cm³, das von 1922 bis 1948 in mehreren Varianten weiterentwickelt wurde.

Diese Motorrad stellt somit einen gewissen Luxus in der Zeit dar und es ist somit verständlich, dass die Brüder darauf stolz posieren. 1927 gewährte die Regierung Luftfahrtoffizieren ein zinsloses Darlehen zum Kauf persönlicher Motorräder.

So endet auch das Jahr 1933 im Kreise der Familie vor dem Christbaum. Man erkennt unten klar die verhältnismäßig alten Eltern. Links der älteste Sohn Gregor und rechts von ihm die jüngste Tochter Lydia (geb. 1913). Vorne im Matrosenanzug sein Neffe Leonas (geb. 1928).

1935 und 1936: Hochzeiten und Todesfälle

Die Zeit schreitet voran. Bruno legt den schulartigen Anzug mit hochstehenden Kragen ab. Er tauscht ihn gegen einen klassischen Anzug mit Krawatte. Vermutlich ist er nicht mehr in einer Schule sondern arbeitet als Buchhalter. Er nimmt auch sichtbar zu und ist nicht mehr ganz so blass.

Am 4. April 1935 wird jemand begraben, wir wissen leider nicht wer. Das wird jedoch als Anlass für Familienfotos genommen und man schaut darauf nicht unbedingt traurig aus. Neu auf den Bildern ist Herr Ziegler (mit Hut und Schurbart), Alexander (mit Hut), zukünftiger Mann von Lydia sowie Elli Ziegler mit weisser Kappe, wohl die damalige Freundin von Gregor. Die Familie Ziegler scheinet Freunde und/oder Nachbarn der Familie Heidrich gewesen zu sein.

Die ersten zwei Bilder sind am Friedhof Marijampolė aufgenommen.

Folgendes Bild stammt vom selben Tag und auch aus Marijampolė, die Aufnahme erfolgte aber auf der Bank vor dem Elternhaus in der Kauno gatvė 27. Gregor ist immer nur in Uniform zu sehen.

Am 11. August 1935 heiratet Brunos Schwester Lydia. Sie ist seine einzige echte Schwester, die anderen vier Geschwister sind von einer anderen Frau. Bruno ist nun 19 Jahre alt.

Im Bild hinten: Gregor, Elli, Galina, Robert Kossmann, Olga, Georg Kudriawceff, Nathalie, Emma, Xm47, Xf45, Melanie Kossmann, Bruno, Karl.

Vorne: Pastor Leonid Vorobjovas, Tatjana, Lydia, Alexander, Frau des Pastors Xf220 und Frau Zieger.

Man scheint auch 1935 viel Spass zu haben. Auf den folgenden zwei Bildern wird generationsübergreifend gelacht. Sie wurden beide rund um den 20. September 1935 an zwei verschiedenen Orten aufgenommen. Ab der Mitte der 1930er-Jahre werden die Bilder immer spontaner. Man könnte fast meinen Instagram-artig. Trotzdem kann das Fotografieren in dieser Zeit nicht billig gewesen sein. Wahrscheinlich wurden deswegen auch weniger glückliche Schnappschüsse aufgehoben.

Die Ortsangabe auf der Rückseite “Ziogelius K.” bedeute wohl Ziogeliai (Kretinga).

Am 12.04.1936 wird Klaus, der erste Sohn von Lydia und Alexander geboren. Die Aufnahme unten scheint ein paar Tage davor gemacht worden zu sein. Die kinderlosen Brüder rechts scherzen. Gregor umarmt seinen jungen Bruder herzlich.

Ende 1936 gibt es keine Weihnachtsfotos. Der Familienvater Karl stirbt ca. am 11. Dezember mit 66 Jahren. Das liegt für die damaligen Verhältnisse im Rahmen, aber er sah auch schon viel älter aus. Er wird am 26. Dezember begraben. Bei diesem Begräbnis wird weniger gelacht.

Im ersten Bild unten ist links Georg in Uniform, dann weiter rechts Bruno hinabblickend. Es folgt Melanie Kossmann (eine Bekannte oder Verwandte, welche öfters in Bildern erscheint), die Witwe Hedwig, Lydia und ihr Mann Alexander.

Man findet aber auch Zeit zum Lächeln. Hier rechts Galina die Tochter von Eugenie rechts davon, eine wesentlich jüngere Schwester von Hedwig. Die dritte ist Lydia. Rechts sitzt Janina, die zukünftige Frau von Gregor.

Hier das selbe Grab aber bei wesentlich besseren Wetter. Es ist wohl ein paar Tage später aufgenommen worden. Die Schleifen auf den Kränzen sind gänzlich Deutsch.

Neue Ausbildung, neues Hobby, neue Wege ab 1936

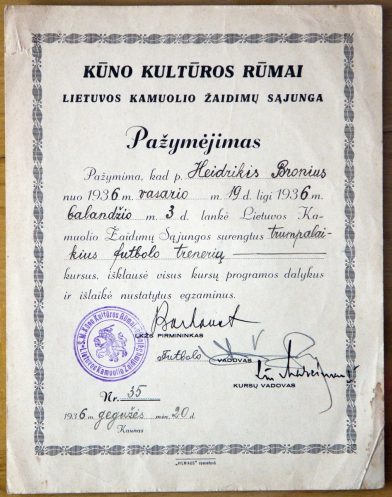

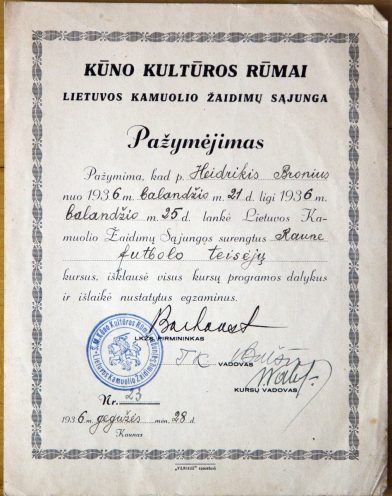

Noch 1936 macht Bruno zwei Ausbildungen die so gar nicht in das Bild des hellhäutigen und schwachen kleinen Bruders passen. Er wird Fussballtrainer und Fussball-Schiedsrichter. Die Bilder, die es in weitere Folge von ihm gibt, zeigen ihn am Fussballfeld und bei Festessen mit Spielern und vermutlich Fussball-Funktionären.

Die verfügbaren Bilder und Unterlagen ermöglichen es nicht zu sagen ob Bruno aus diesen beiden Tätigkeiten seinen Hauptberuf machte oder ob dies ein Hobby neben der Buchhalter-Job blieb. Er trainierte wahrscheinlich die Mannschaft von Marijampolė, es ist aber auch denkbar, dass er in Kaunas tätig war, wo diese Zeugnisse ausgestellt wurden. Zusammen mit dem Schiedsrichter-Dasein, ergäbe das schon eine tagesfüllende Tätigkeit.

Mann kann den Litauern zugute halten, dass sie in den Zwischenkriegszeit lesbar und modern schreiben. Im Vergleich zur Fraktur und Kurrent in deutschen Landen ist das für Historiker und Ahnenforscher schon wesentlich einfacher.

Die folgenden Bilder haben keine Ortsangabe und stammen vermutlich von 1939 weil ein einziges davon hinten die Jahreszahl trägt. Die Gebäude auf den ersten drei Bildern können vielleicht einen Ort erkennen lassen.

Bruno steht jeweils rechts auf folgenden zwei Bildern in Anzug mit Kravatte.

Auf dem Wimpel in der Hand des Manns rechts steht die Jahreszahl 1938. Bruno ist der dritte von links.

Dieses unscharfe Bild aus Alytus zeigt wahrscheinlich einen Teil einer Fussballmannschaft. Der litauische Text auf der Rückseite ist noch nicht zur Gänze entschlüsselt, man erkennt aber ein “10:0” was wohl als Sieg gewertet werden kann.

In das Jahr 1937 fallen folgende drei Bilder von Festessen und Feiern, wobei nur das erste klar verortet, datiert und bezeichnet ist.

Leider wissen wir nicht wer der gefeierte A. Kaminskas am Bild ist und unglücklicherweise ist dies auch ein recht häufiger Name in Litauen. Es scheint sich um ein Essen in einem Gasthaus zu handeln. Es sind sehr viele Männer und nur sehr wenig Frauen im Bild.

Folgende zwei Bilder zeigen ein ähnliches Gelage. Es scheint ein anderer Ort zu sein, allerdings sind einige Personen auf allen drei Bildern zugegen:

- Unten der Mann mit der spitzen und langen Nase Karys (?) Xm246 links ist weiter unten ganz links und oben links stehend

- Oben der 4. von links stehender Mann Xm260 sitzt unten als 5. von vorne an der rechten Tischseite. Im untersten Bild ist er dort der 6.

- Oben der 5. von links stehender Jurijus (?) Xm247 sitzt unten als 3. von vorne an der linken Tischseite. Im untersten Bild ist er dort der ebenso der 3.

- Bruno ist oben ganz rechts und auf den unteren Bildern jeweils der 5. von vorne an der linken Tischseite.

Litauische Militärlaufbahn ab 1938

Soweit ich es bis jetzt eruieren konnte, gab es in Litauen in der Zwischenkriegszeit keinen regulären Militärdienst. Gleichzeitig ist der Mittelfristige politische Zeithorizont arg düster. Deutschland ist wieder Diktatur, Polen ist schwach, Russland industrialisiert sich und rüstet auf. Das restliche Europa unterliegt den folgen der Wirtschaftskrise und der Appeasement-Poltik von Neville Chamberlain. Litauen ist nach wie vor ebenso diktatorisch regiert. Präsident Antanas Smetonas autoritäres Regime verfolgt einen Neutralitätskurs und rüstet das Land massiv auf. So spielt der grosse Bruder Gregor nicht mehr mit Segelfliegern sondern pilotiert Motorflugzeuge, die als erste litauische Bomber gelten. Er geht auch nach England auf Einkaufstour für die litauische Luftwaffe. Umfasste das Heer 1938 noch ca. 80000 Mann, so waren es 1939 eine halbe Million, was bei einer Einwohnerzahl von 2,1 Millionen (1925) enorm ist. Diese Bewaffnung half letztendlich den Litauern weder gegen die Deutschen, noch gegen die Russen. Den meisten Nutzen zog daraus die Sowjetunion welche 1940 einmarschierte und das ganze Kriegsgerät abzog. Die Deutschen zogen vor allem fliehende Soldaten ab. In der Deutschen Wehrmacht gab es eigene baltische Bataillone.

Diese hohe Zahl an Männer unter Waffen lässt die Frage nach Brunos Freiwilligkeit beim einrücken mit 22 Jahren nicht klar beantworten. Wenn ein viertel der Bevölkerung beim Militär ist, kann das nicht mehr freiwillig sein. Klar, Bruno kam früh dazu, vermutlich Anfang 1938. In der Familie, also jene die nach Deutschland flüchten konnte, war bezüglich Bruno von einem Hitzkopf die Rede, der sich freiwillig dem Heer anschloss. Diese Erzählung vermengt aber zwei unterschiedliche Einrückvorgänge:

- 1938 – 1939: Litauisches Heer

- ab 1940: Waffen-SS in Deutschen Uniformen

Nach derzeitigem Stand gehe ich bei beiden von einer bedingten Freiwilligkeit aus. In Litauen weil es sich zahlenmässig gar nicht anders ausgeht und in Deutschland weil Litauen 1940 Russisch besetzt war und massenweise Leute ermordete und nach Sibirien oder an das Weisse Meer verfrachtetet (wie Lydias Mann Alexander).

Doch bleiben wir zunächst noch in Litauen. Das Deutsche Kapitel wird lang und hoffentlich aufschlussreich genug.

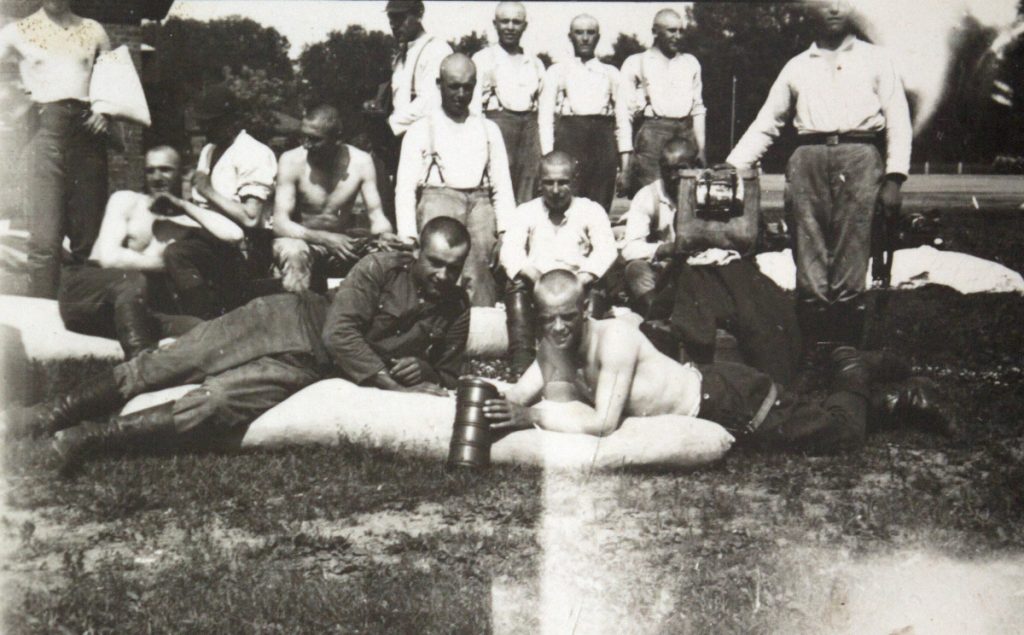

Bruno trainiert weiter Fussballer, nun allerdings in litauischer Militärunform. Nur beim ersten Bild ist das Jahr 1939 und der Ort Marijampolė klar. Die kahlgeschorenen Männer sind im Militärdienst.

Unten links die erste Seite des militärischen Sanitätshefts.

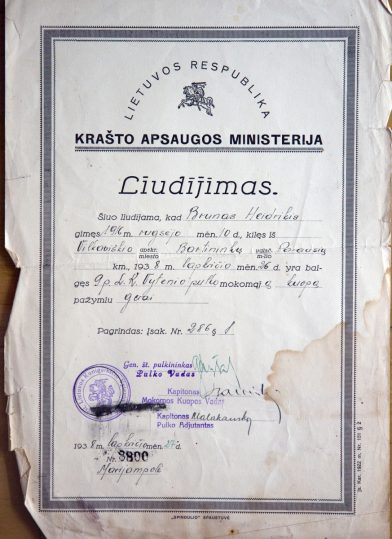

Rechts eine militärische Urkunde. Der Inhalt der Ausbildung ist noch nicht fertig gedeutet.

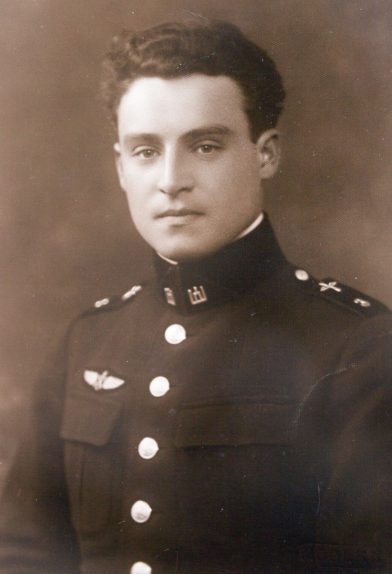

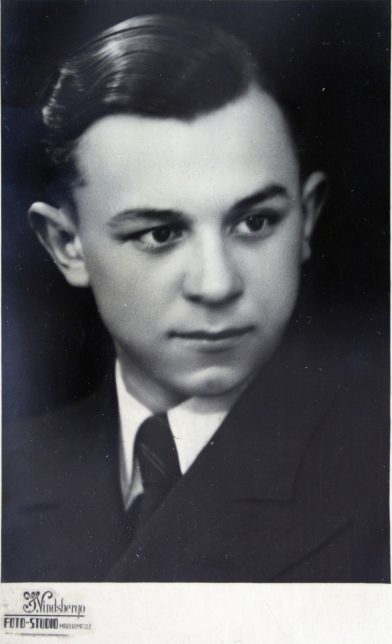

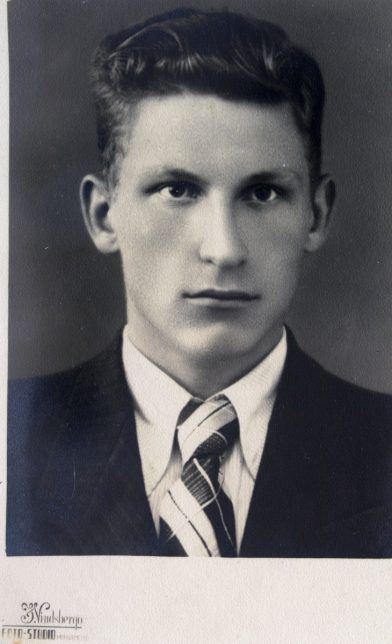

Hier Bruno auf einem Passbild von 1938 und einem weichgezeichneten Portraitfoto von 1940. Er ist hier respective 22 und 24 Jahre alt.

Es wird auch in litauischer Uniform postiert, hier Studioaufnahmen vom 10 Mai 1940.

Die folgenden zwei Bilder sind nicht datiert, sie zeigen aber Bruno in Uniform mit Trillerpfeife. Er war als zuletzt anscheinend Ausbildner auf einem Trainingsgelände.

Diese jungen Männer tragen keine Fussballkleidung mehr obwohl die Wiese ein Fussballplatz sein könnte.

Das Scheidejahr 1940

Brunos Sanitätsheft wird bis zum 25. April 1940 geführt. Die Studioaufnahmen mit litauischer Unform stammen vom 10 Mai 1940. So lange war er wohl beim litauischen Heer. Viel länger konnte es gar nicht existiert haben:

Das sowjetische Ultimatum an Litauen und deren Einmarsch nach Litauen erfolgte am 14. Juni 1940 auf basis des Sowjetisch-Litauischer Beistandsvertrag vom 10. Oktober 1939. Das war natürlich nur diplomatische Augenauswischerei, denn bereits am 23. August 1939 unterzeichneten die Sowjetunion und Nazi-Deutschland den Molotow-Ribbentrop-Pakt samt Teilung Osteuropas in Einflusssphären.

Das Durchgreifen der Sowjet-Russen muss man sich am Datum der Verhaftung von Alexander, dem Mann von Lydia, Brunos Schwester, vergegenwärtigen: diese erfolgte bereits am 30. Juli 1940. Die Russen haben sofort nach der “Intelligenzija” gegriffen wobei Alexander lediglich Beamter beim Bezirksgericht im Marijampolė war. In der Familie wurde er als “Gerichtsschreiber” bezeichnet. Wahrscheinlich reichte aus, dass er als russischstämmiger Litauer in eine deutschstämmige Litauische Familie eingeheiratet hatte. Per Moskauer Gerichtsurteil vom 23. April 1941 wurde als “gefährliche Person” zu acht Jahren Gulag in Murmansk verurteilt und sogleich dorthin abgeführt. Viele andere Litauer, vor allem landbesitzende Bauern, sind in diesem Jahr ebenso verschleppt und ermordet worden. Alexander lebte voraussichtlich bis Anfang der 1950er-Jahre. Er erlebte leider nicht mehr Stalins Tod 1953, der einige Vereinfachungen für Verbannte brachte.

Die Familie Heidrich blieb zuvor noch geschlossen in Litauen. Von Gregor ist das Entlassungsdatum aus der Armee bekannt: 29. Juli 1940. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wird auch Bruno entlassen worden sein.

- Hedwig, ihre Tochter Lydia und dessen kleine Kinder Klaus und Wladimir fliehen mit dem Umsiedlungsprogramm der Deutschen Mittelstelle unmittelbar nach den Gerichtsurteil gegen Alexander Ende April 1941. Sie gelangen so ins Lager Grotniki und später in dem Raum Goslar.

- Auch Gregor siedelt mit seiner Familie von Marijampolė erst 1941 nach Deutschland. Seine Frau Janina ihr kleiner Sohn sind ebenso dort. Gregor ist jedoch ab Jänner 1941 in einer Panzerdivision am nahc Moskau. 1947 emigriert er mit seiner Familie in die USA.

- Ebenso flieht die Familie von Walfried, dem zweitältesten Sohn der Familie. Über den Fluchtweg ist soweit nichts bekannt, aber er lebte jedenfalls ab 1948 im Raum Goslar wie Hedwig, Lydia und ihre kleinen Kinder. Walfried kommt später nach Chicago.

- Erich bleibt in Litauen und schliesst sich den Partisanen an, die gegen Russland kämpfen.

- Vera bleibt bis 6. Juli 1944 und flieht dann in die USA.

- Ihr erster Sohn Leonas bleibt bis 6. Juli 1944 und flieht zuerst nach Deutschland, später jedoch nach Australien.

Jene die 1941 umsiedelten, machten das jedenfalls vor der Rückeroberung Litauens durch Deutschland am 22. Juni 1941. Das Kriegsende war in Litauen der Einmarsch der Sowjetunion im Juli 1944 in Vilnius. Wahrscheinlich flohen Vera und Leonas zu diesem Zeitpunkt. Der letzte Sohn der Familie, Erich, bleibt aus Heimweh in Litauen, wie in der Familie berichtet wird. Das war keine gute Idee, denn er landete recht bald ebenso im Gulag. Er überlebte allerdings und gründete 1953 in Kaunas eine neue Familie.

Doch der Hauptdarsteller in dieser Geschichte, Bruno Heidrich, verlässt Litauen früher. Er ist jedenfalls spätestes im Dezember 1940 in Kaufbeuren zur weiteren militärischen Ausbildung.

Pathetische Abschiedsgrusskarten

Doch er lässt Freundinnen und Freunde zurück. Im Sinne der Zwischenkriegszeit überreicht man Portraitfotos mit Widmungen dahinter.

- Das Bild von Stesis (?) ist zwar schon älter und der Text der Rückseite muss noch entschlüsselt werden, aber er wirkt leidenschaftlich. Das Bild befand sich lose bei Photos, welche Bruno zugeordnet waren.

- Das trifft auch auf Nele in der Mitte zu. Sie schreibt Bruno ein Gedicht. Es ist ebenso noch nicht übersetzt. Die Karte wurde wohl vor dem Eintritt in die Litauische Armee überreicht.

- Rechts eine Karte aus der schwierigeren Zeit von Janina Anfang 1941: Litauischer Text auf der Rückseite: Brunchen, Pracikies svajonese skeskant, prisimink, Janina, Marijampole, 1941-II-11 (Übe das Träumen, erinnere dich an Janina). Die Grusskarte wurde wohl bei einem seiner Fronturlaube oder zwischen Ausbildung und Fahrt “in den Osten” übergeben.

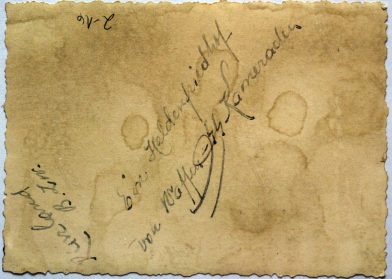

Doch auch Männer überreichen Bruno pathetische Grusskarten.

- Jonas (?) 1939, eventuell überreicht zum Ende des regulären litauischen Militärdienst, ausgehend davon, dass er anschliessend als Ausbildner weitermachte. Er ist eventuell auch auf den Fotos mit grossen Feierlichkeiten weiter oben. Noch zu übersetzender Litauischer Text auf der Rückseite.

- Ask. W. (?) 1940 eventuell überreicht zum Ende beim Litauischen Heer. Noch zu übersetzender Litauischer Text auf der Rückseite.

- Hes (?) 1940 eventuell überreicht zum Einrücken in die deutsche Wehrmacht. Auch er ist eventuell auch auf den Fotos mit grossen Feierlichkeiten weiter oben. Noch zu übersetzender Litauischer Text auf der Rückseite.

Die folgenden beiden befinden sich sicher auch auf den Bildern mit den grossen Feierlichkeiten weiter oben.

- Jurijus (?) Xm247 überreicht seine Grusskarte vielleicht zum Einrücken bei den Deutschen. Litauischer Text auf der Rückseite: Brunai, Prisimink kas kelias savaites kartu praleistas (Erinnere dich sich an alle paar gemeinsamen Wochen).

- Karys (?) Xm246 überreicht die Grusskarte wohl vor Brunos Fahrt in den Osten. Nur mit Datum, ohne Ortsangabe. Litauischer Text auf der Rückseite: Brunai, Nors tavo kunas bus toli nuo manes bet siela su manim sudiev laimingei gyvenk, Karys (Auch wenn dein Körper weit weg von mir sein wird, wird deine Seele für immer bei mir sein. Lebe glücklich, Krieger). “Karys” heisst Krieger, es ist aber nicht klar ob der Autor oder Bruno damit gemeint ist.

Hätte eine fixe Freundin oder ein fixer Freund Bruno zurückgehalten? Wir kennen ihn keine fixe Beziehung. Die Bilder dokumentieren lediglich Gregors Fürsorge und in einem Brief an seine Mutter Hedwig scheint er ihr jedenfalls sehr verbunden.

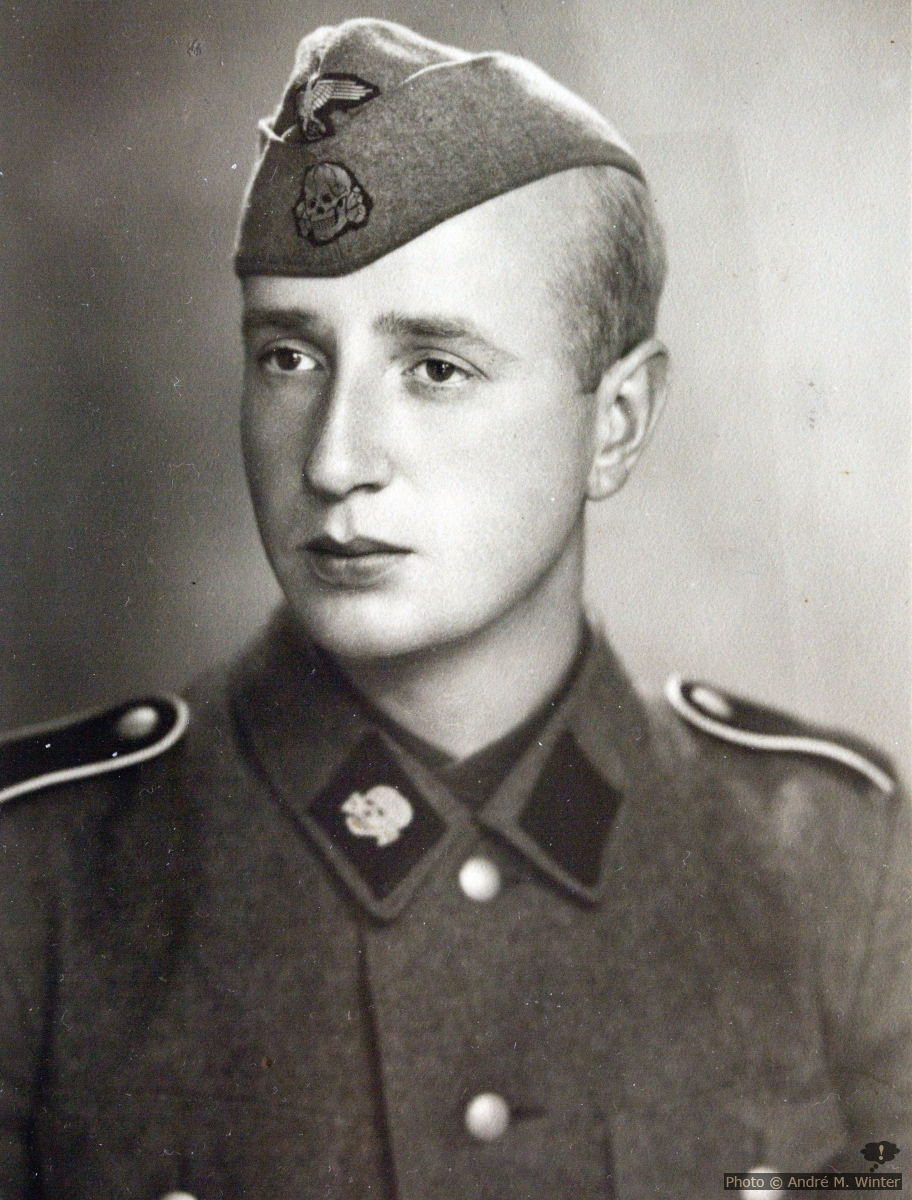

Auf nach Deutschland um gegen Russland zu kämpfen

Bruno geht jedenfalls in der zweiten Jahreshälfte 1940 nach Deutschland. Er hat nicht nur gleich eine deutsche Wehrmachtsuniform. Er ist nicht nur eine Waffen-SS-Unform. Es ist gar die Uniform der SS-Division Totenkopf. Nach der Überraschung, dass Bruno vom unscheinbaren Buchhalter zum Fussballtrainer wurde folgt nun diese. Die Division Totenkopf wurde ursprünglich zur KZ-Bewachung gegründet, hatte dann aber auch andere Funktion. Bruno bezeichnete sich selber als Waffen-SS-Angehöriger. In der Tat verschwinden die Totenkopfsymbole recht schnell von den Fotos und es bleiben nur die Zeichen eines SS-Unterscharführers. Seine Feldpostnummern weisen immer “kleine Kraftwagen-Kolonne rückwärtige Dienste” aus. Das waren Einheiten, welche hinter den vorrückenden Einheiten Partisanen aufspürten aber auch Juden gleich töteten. Ende 1944, bei der Verteidigung von Budapest, war seine Einheit gegen die eigenen Truppen und Verbündeten gerichtet um die Kampfmoral aufrecht zu erhalten.

Diese kurze Vorschau zeichnet ein düstes Bild der Einsätze von Bruno Heidrich im 2. Weltkrieg. Schlechter beleumdet waren nur wenige Einheiten Nazi-Deutschlands. Es ist dieses Bild, dass der Familie von Bruno geblieben ist und das auch über die Generationen weitergetragen wurde. Wir wollen jedoch auch der Frage nachgehen, wie Bruno überhaupt in die Waffen-SS kam. Als vor den Russen fliehender Deutsch-Litauer hat man vielleicht andere Ziele und andere Vorstellungen als man vorschnell annehmen könnte. Und es gibt auch noch seinen grossen Bruder Gregor, der vielleicht auch seine Finger im Spiel hatte. Wenn es nämlich darum gehen sollte, dass Bruno den Krieg überlebt, dann ist die Rechnung fast aufgegangen. Seine letzte Nachricht stammt aus Jänner 1945 aus Budapest.

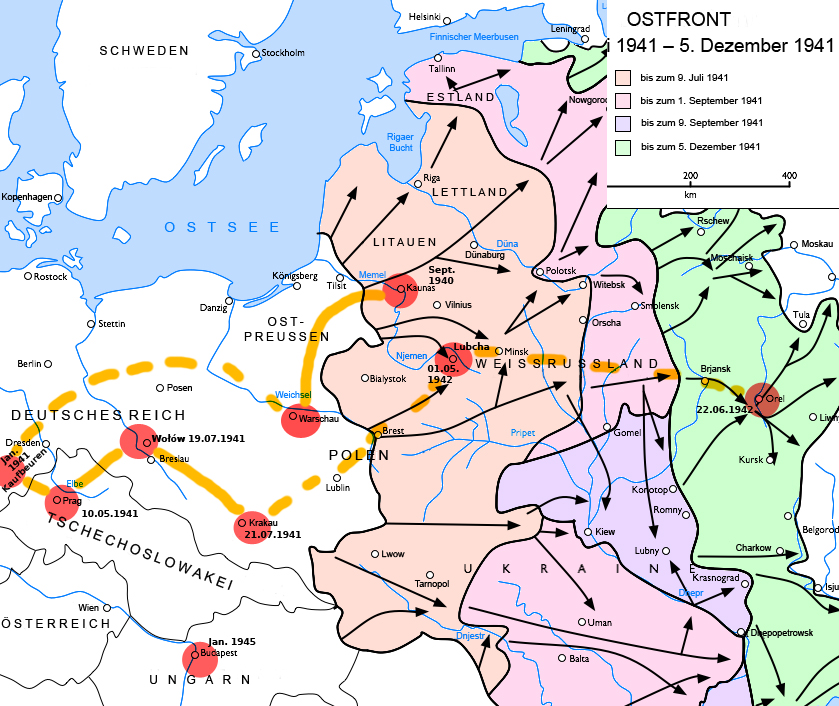

Folgende provisorische Arbeitskarte zeigt mit roten Punkten sichere Aufenthaltsorte Brunos auf. Sie sind bis auf Warschau auch mit sicheren Daten versehen. Durchgezogene orange Striche kennzeichnen direkte Reisen/Fahrten. Strichlierte Strecken deuten darauf hin, dass die Route völlig unklar ist und dass sich in den angegeben Zeiträumen noch mehr zugetragen haben muss, das betrifft vor allem die Zeit nach dem Aufenthalt und Krakau am 21 Juli 1941.

Nicht bekannt sind auch die vermutlich zahlreichen Heimat- und Fronturlaube von welchen er in dem einzigen uns vorliegende Brief Mitte 1943 erzählt.

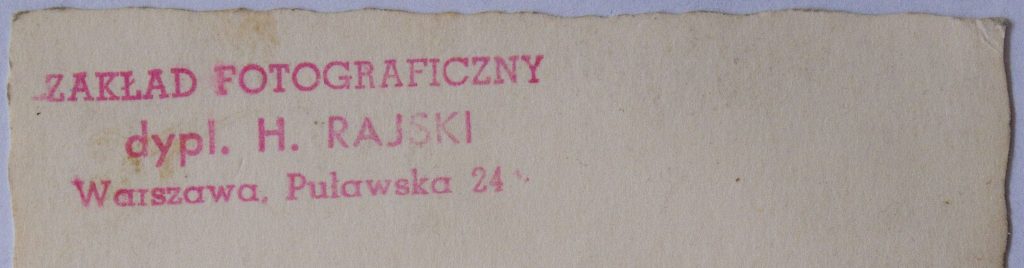

Warschau Herbst 1940

Die beiden Bilder (weiter unten) sind nicht datiert oder beschriftet, als Ortsangabe gibt es nur einen Stempel des Fotolabors in Warschau auf der Rückseite für das erste Bild. Die Machart und der Rückseitenaufdruck (Agfa Postkarte) sind aber ident.

Warum Warschau als Eintritt? Dort war nach mehreren Ortswechseln die das II. Bataillon der SS-Totenkopf-Standarte 8 stationiert. Die Standarte 8 war mit unterschiedlichen Bataillonen im Einsatz gegen polnische Widerstandskämpfer rund um Henryk Dobrzánski (Decknamen “Hubal”) im Bereich Radom, rund 50 Kilometer südlich von Warschau. In der zweiten Jahreshälfte 1940 erfuhr die SS-Totenkopf-Standarte 8, zusammen mit anderen Standarten personnelle Fluktuationen durch Entlassung älterer Reservisten und Umgruppierungen anderer Standarten. Mehr Informationen hierzu gibt es hier: Hans Schafranek.

Eventuell war Warschau vorerst mehr ein administrativer Aufenthalt. Bruno musste alleine zur Einbürgerung mehrere Tage Amtswege durchlaufen. Zu dieser Zeit prüfte man noch sehr genau, sicherlich auch wenn es um die Eingliederung in SS-Einheiten ging. Bruno kann nur schwer vor September 1940 in Warschau angekommen sein wenn er im Juni noch bei der Litauischen Armee war. Vielleicht gehörte er zu der erwähnten Aufstockung und Umgruppierung? Es ist zudem relativ unwahrscheinlich, dass Bruno direkt gegen Polnische Freischärler eingesetzt wurde, es mangelte ihn sicher noch an Ausbildung nach “deutscher Manier” und er hatte bis dahin keinerlei effektive Kampferfahrung. Zudem ist er ab Jahresende 1940 in Kaufbeuren wo der “Erste Rekrutenausgang” stattfindet.

Warum ordnen wir diese Bilder so früh in die zeitliche Reinfolge ein? Das liegt an einer Änderung der Bezeichnung der Heeresgruppe samt anderer Symbolik: Am 25. 2. 1941 wurde die SS-Totenkopf-Standarte 8 zum SS-Infanterie-Regiment 8 (mot.) RFSS umbenannt. Die Soldaten waren jetzt mit den Sigrunen der SS statt des Totenkopfs der T-Verbände am Kragenspiegel ausgestattet. Quelle hier: Hans Schafranek. Das heisst, die Bilder müssen davor entstanden sein und wahrscheinlich auch vor Brunos Ausbildungszeit in Kaufbeuren (weiter unten). Danach gab es keinen Totenkopf mehr am Kragenspiegel, jedenfalls nicht für SS-ler, die nicht in einem KZ tätig waren.

Einige Personen dieser Gruppe erscheinen später auch auf den Bildern aus Weissrussland (nicht aber in Kaufbeuren). Das trifft zum Beispiel auf den jungen Man rechts von Bruno zu.

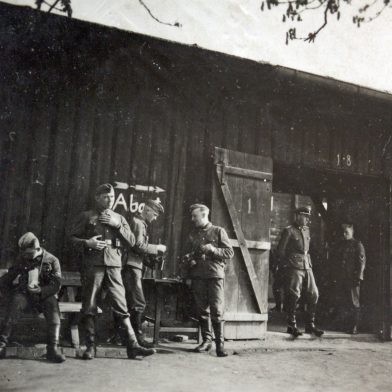

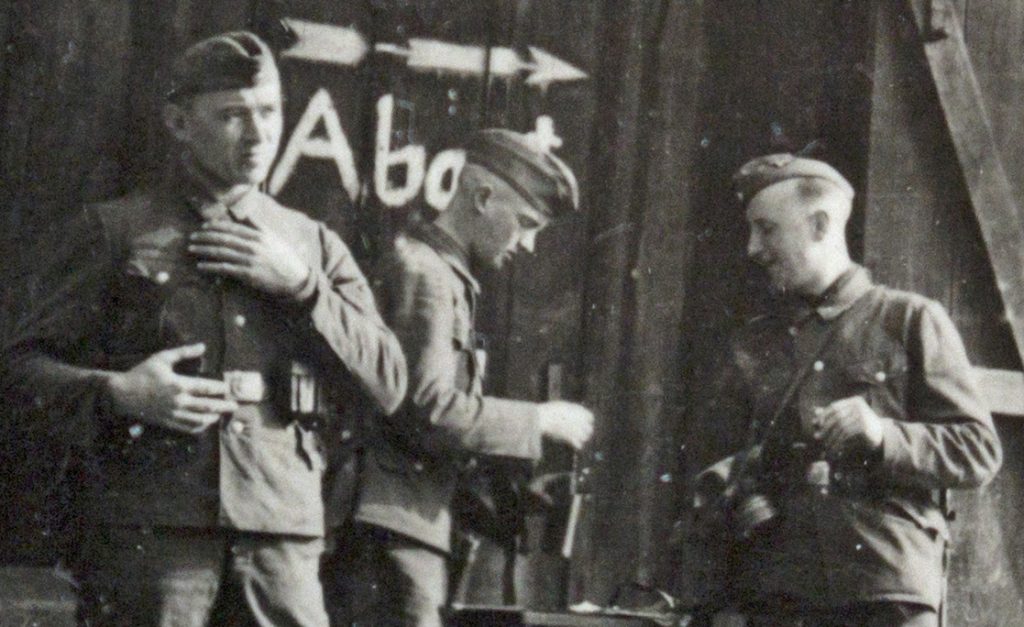

Rekrutenausbildung in Kaufbeuren Winter 1940/1941

Fünf klein- und gleichformatige Bilder sind alle gleichartig mit blauer Tinte mit “Kaufbeuren” beschriftet, eines davon mit “Silvester”. Anders sind die Bilder nicht datiert. Es kann sich jedoch nur um den Jahreswechsel 1940/1941 handeln. Es stammt wohl aus der Zeit der Ausbildung Brunos innerhalb der Waffen-SS. Er ist jedoch auf keinem der Photos erkennbar. Ob er der Fotograf war? Auch die Symbole an den Kragenspiegeln sind nicht lesbar. Einzige Ausnahme ist das ominöse Silvester-Bild. Ein Mann trägt die erkennbarer Unteroffizier-Uniform der Luftwaffe. Alle anderen sind verkleidet.

Von Mai 1940 bis zum Kriegsende war die Flugzeugführerschule in Kaufbeuren stationiert. Das Fliegerausbildungsbataillon kam im Juni 1940 nach Kaufbeuren zurück (Quelle: Wikipedia). Wir sind somit vielleicht am Fliegerhorst Kaufbeuren. Flugzeugführerschulen dienten in der Luftwaffe von 1935 bis 1944 der fliegerischen Grundausbildung von Anwärtern des fliegenden Personals. Die frage ist nun, warum dort SS-Infanterie ausgebildet wurde, denn Bruno war nie Pilot oder bei der Luftwaffe. Der Standort Kaufbeuren war sehr weit von den anderen Ausbildungsorten (Warschau, Wohlau/Wołów, Prag) entfernt. Man findet auch keine andere Ausbildungseinheiten (damals verwirrenderweise “Ersatz-Bataillon” genannt) in Kaufbeuren ausser der Flugzeugführerschule.

Bruno erscheint nie auf den Bildern. Kann es sein, dass er als Ausbildner dort ist?

Obwohl er nie erwähnt wird oder hier auf Bildern erscheint, kann Brunos Bruder Gregor Heidrich/Radvenis hier verantwortlich sein. Er baute in den 1930er-Jahren die litauische Segelfliegerschule auf und war offiziell “Aviator” der Litauischen Streitkräfte. Er brachte auch die ersten motorisierten Bomber nach Litauen. Dafür war er in der zweiten Hälfte der 1930er-Jahre mehrmals und an verschiedenen Orten zur Ausbildung in Deutschland. Der Fliegerhorst Kaufbeuren wurde 1935 gegründet und es ist sehr gut möglich, dass er auch hier zur Ausbildung war. Im Sommer 1940 wurde Gregor aus dem litauischen Heer entlassen weil es in die sowjetische Armee eingegliedert wurde. Als deutschstämmiger hatte er dort keine Platz (obwohl er sich von Heidrich auf Radvenis hatte umbenennen lassen). Gregor sitz im verlassenen Haus seiner Eltern in Marijampolė (sein Vater ist tot, seine Mutter und seine Schwester Lydia sind ausgesiedelt, die anderen sind in Kaunas oder Vilnius). Er organsiert sicher seine eigene Zukunft (die bei der Wehrmacht sein wird) und jene seiner Frau und des kleinen Sohns.

Gregor war ab April 1941 Sonderführer (L) Hauptmann (Abwehrgruppe Panzer AOK II), das war der 3. höchste (von 6) Offiziers-Diensträngen der Wehrmacht. Damit hatte er wohl ein gewisses Gewicht und konnte während seiner Dienstzeit an der Ostfront zum Beispiel dafür sorgen, dass er mit Bruno zusammentriff. Er war sicher auch klug genug um sich und seine Familie lebendig durch den 2. Weltkrieg zu führen. Wahrscheinlich hatte er auch noch vor seinen Eintritt in die Wehrmacht gute Kontakte aus seiner Ausbildungszeit in den 1930er-Jahren. Wir haben gesehen, dass Gregor eine Vaterfigur für Bruno gewesen sein muss. Vielleicht hat Gregor Bruno nach Kaufbeuren empfohlen?

Hier jedenfalls das ominöse Silvester-Bild. Die Stimmung ist wohl ausgelassen. Die Bajonett-Messer sind sicher scharf, die Waffen hoffentlich ungeladen. In der Krippe sind Soldatenfiguren zu erkennen.

Folgendes Bild ist mit «Der erste geschlossene Rekrutenausgang» bezeichnet. Dieses Bild belegt dass wir effektiv in Kaufbeuren sind, denn die Eisenbahnbrücke über die Wertach schaut heute auch noch so aus.

Alle Rekruten haben auf den Wintermänteln Luftwaffensymbole am Kragenspiegel.

Die Luftüberwachung wurde von der rund einen Kilometer entfernten “Skihütte” in Oberbeuren gesteuert. In dem erhöht an einem Hang stehenden Gebäude war die Flugmelde- und Auswertungsstelle stationiert. Diese sollte die Fliegerhorstbesatzung vor anfliegenden feindlichen Flugzeugen warnen. Der Fliegerhorst wurde in diesem Falle geräumt und die Skihütte als Befehlsstand der kommandierenden Offiziere benutzt.(Quelle: Wikipedia). In den 1960-Jahren sah die Hütte etwas kleiner aus:

1940 stehen Rekruten davor, auch diese haben Luftwaffensymbole am Kragenspiegel.

Das Bild (oben 1:1, unten gezoomt) ist mit «Die zweite Gruppe» in Kaufbeuren betitelt. Hier sind ebenso 16 Soldaten wie oben zu sehen.

Schiessübungen im Rahmen der Ausbildung der Waffen-SS. Anscheinend wieder bei der “Skihütte” weil es beim Fliegerhorst keine Wald geben konnte. Vermutlich ist hier auch wieder die 2. Gruppe zu sehen.

Es ist nicht klar, wie lange die Ausbildung in Kaufbeuren dauerte, da nur Winterbilder und das Silvesterbild vorhanden sind. Eine Grundausbildung für Gefreite dauert zwei Monate. Wir gehen derzeit von Dezember 1940 und Jänner 1941 aus.

Bis zum folgenden Fixpunkt Prag fehlen also maximal zwei undokumentierte Monate. Die Frage ist, wie lange eine SS-Unterscharführer-Ausbildung dauert?

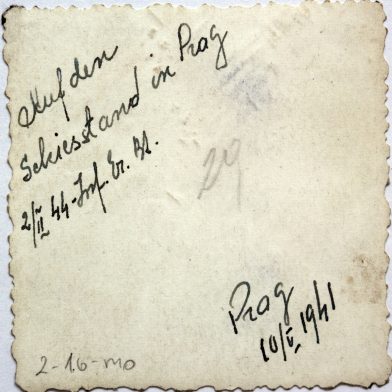

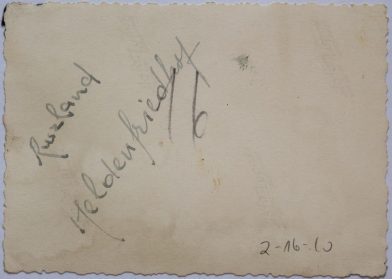

Schiessübungen in Prag im Frühling 1941

Hier gibt es nur ein Photo, das wir aber von vorne, von hinten und in vergrösserten Ausschnitten zeigen. Es hat eine Ortsangabe und ein Datum.

Auf der Rückseite ist auch “2/II SS-Inf.Er.Bt” angegeben. Das steht für 2./II SS Infanterie Ersatz Bataillon. In Prag (Dewitz 1941?) gab es das SS Infanterie Ersatz Bataillon Deutschland (Division Das Reich) und das SS Totenkopf Infanterie Ersatz Bataillon II. Beide waren Ausbildungseinheiten, denen Bruno nicht angehörte. Er war dort wohl selber zur Ausbildung. Aufgabe des Bataillons ist die Ausbildung jugendlicher Rekruten überwiegend aus der Ukraine für den Einsatz in der Waffen-SS. Das Ausbildungs-Bataillon erhält keine eigene Feldpostnummer und untersteht direkt dem SS-Führungshauptamt. Wegen des jugendlichen Alters der auszubildenden Rekruten wird ein höherer Verpflegungssatz angeordnet. (Quelle FdW)

Die Rekruten haben keine erkennbaren Symbole am Kragen oder an den Schultern (im Gegensatz zu dem gestiefelten Hauptmann und dem Gefreiten rechts neben ihm.

Bruno könnte der vierte von links sein, er hat eine Kamera um den Hals hängen. Im Bild unten ist er ggf. der erste von rechts.

Prag war also ein deklariertes Ausbildungszentrum, sei es für die Wehrmacht oder die SS. Wir nehmen hier auch zwei Monate Aufenthalt zur Ausbildung zum SS-Unterscharführer an. Da bleibt dann noch ein undokumentiertes Monat bis zum nächsten klaren Punkt in Wołów.

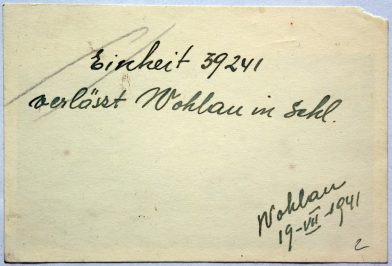

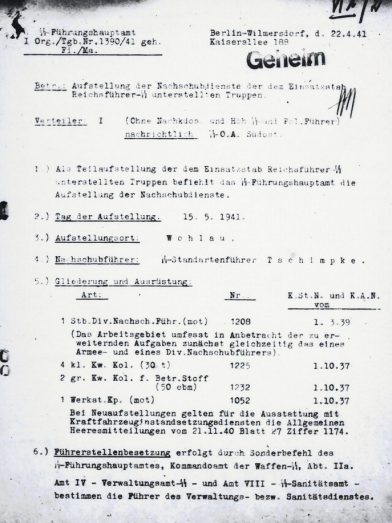

Fahrt nach Osten im Juli 1941

Vom dieser Fahrt gibt es zwei datierte und verortete Photos, die nur zwei Tage und über 330 Kilometer auseinander liegen. Der Trupp fährt von Wohlau in Schlesien (Wołów) nach Krakau, also von Südwest- nach Süd-Polen. Bruno ist auf beiden Aufnahmen zu erkennen. In der ersten ist er hinten der fünfte von links. In der zweiten steht er im vergrösserten Abschnitt link hinter dem dem dickeren Mann im Unterhemd. Man erkennt auf beiden Bildern Männern die Sowohl am Warschau als auch in Kaufbeuren vorkommen. Die Soldaten haben keine Totenkopfsymbole mehr am Kragen sondern SS-Runen. Es ist schwer zu sagen, ob auf der Kappe noch der Totenkopf prangt.

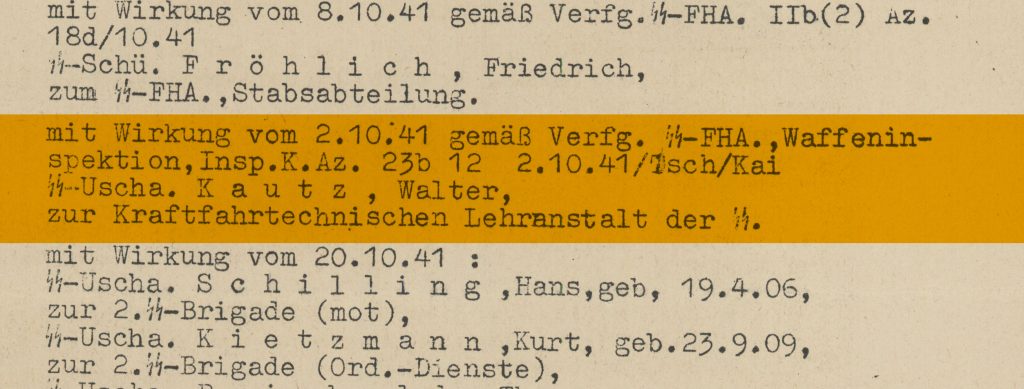

Es handelt sich vermutlich um Neuaufstellung von Nachschubtruppen des Kommando-Stabes Reichsführer-SS mit Aufstellung in Wohlau auf Befehl des SS-Führungshauptamts in Berlin-Wilmersdorf vom 22. April 1941 mit Aufstellungsbefehl für den 15. Mai 1941. Siehe Dokument rechts.

Auf der ersten Aufnahme in Wołów stehen neben LKWs auch zwei Motorräder. Sie haben die Kennzeichen SS-88023 und SS-88024. Dieses erste Bild ist eindeutig gestellt, alles und alle sind sauber und neu ausgerüstet. In der Mitte sitz ein SS-Unterscharführer mit den dicker umrahmten Schulterstücken.

Auf der Rückseite erwähnt Bruno schriftlich die “Einheit 39241”. Das ist eine andere Feldpostnummer als jene auf einem Portraitbild und auch als jene mit der er in Vermisstensuche über das Rote Kreuz gesucht wurde.

Am Bild im Krakau sind die gleichen Personen wie auf dem oberen in Wołów abgelichtet. Die Haltung ist viel lockerer

In der Mitte, beim Pfosten, steht wieder der SS-Scharführer Xm259 mit den breiter umrahmten Schulterstücken. Er ist oben, am Bild von Wohlau, in der Mitte sitzend zu sehen. Es könnte der Unterscharführer Walter Kautz sein, der weiter unten als nach Wien abgezogen genannt wird.

Ein jüngerer SS-Mann trägt eine Kelle, anscheinend um den Verkehr zu leiten. Man sieht hinten Strassenbahn-Oberleitungen, wir sind somit mitten in der Stadt. Die lange LKW-Kolonne muss zusammenhängend durch die Stadt geschleust werden. In Krakau sind auch Gefreite (V am Oberarm) am Bild. Daneben stehen neugierige polnische Buben.

In Wołów und Krakau fanden wahrscheinlich keine Ausbildungen mehr statt. Krakau ist jedenfalls für mehrere SS-Infanterie-Regimente als Umgruppierungsort vermerkt. Die Fahrt von Wołów nach Krakau dauert zwei Tage und ist somit verhältnismässig schnell. Die Gruppierung und Ausrüstung der Einheiten hat aber sicher auch ein paar Wochen, vermutlich in Wołów, beansprucht. Es folgen nun zwar viele Bilder, sie sind aber nicht brauchbar datiert. Der nächste zuverlässige Hinweis ist ist der 1. Mai 1942 in Weissrussland. Bis dorthin erfolgt auch eine Winterfahrt, die mindestens ein Monat verschlungen hat. Man kann auch noch ein Monat summierte Urlaube abziehen. So bleibt aber immer noch Informationsloch von sieben Monaten verteilt auf die Strecke Krakau nach Lubcha.

Ausbildungs- oder Fronturlaub im Herbst 1941 und Feldpostnummern

Diese Portraitfotos sind wiederum nicht datiert. Sie sind in Kaunas im bekannten Fotostudio K. Baulas aufgenommen. Mit einer SS-Uniform kann man in Kaunas nur nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Litauen herumspazieren. Also können die Bilder erst nach 22. Juni 1941 entstanden sein. Gegen einen so frühen Aufnahmezeitpunkt spricht die sichtbare Alterung Brunos. Kann er in einem Jahr so viel altern? Nun, das Fotostudio K. Baulas war bekannt für künstlerische aber auch für authentische Portraits. Im Gegensatz zu den Portraits weiter oben wurde hier nicht mit Weichfiltern und mit eher hartem Licht gearbeitet. Das macht eine abgebildete Person eher älter. Die nächste datierte Aufnahme, die wir von Bruno haben, stammt vom 19. Februar 1942 aus Weissrussland und da schaut er noch älter aus.

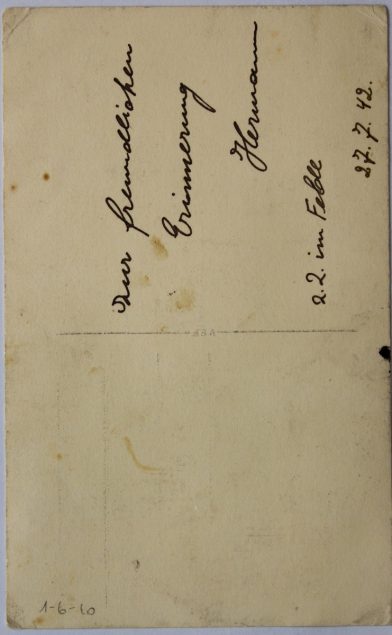

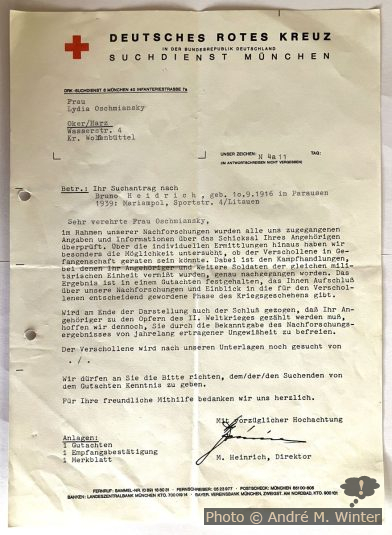

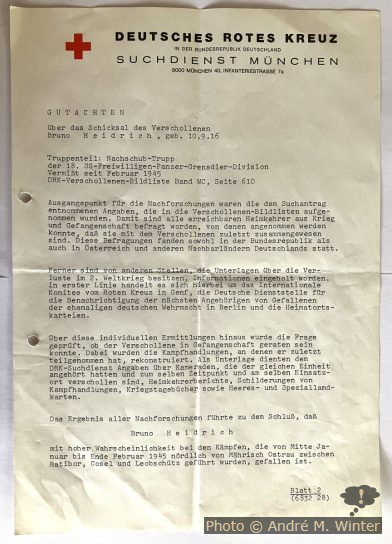

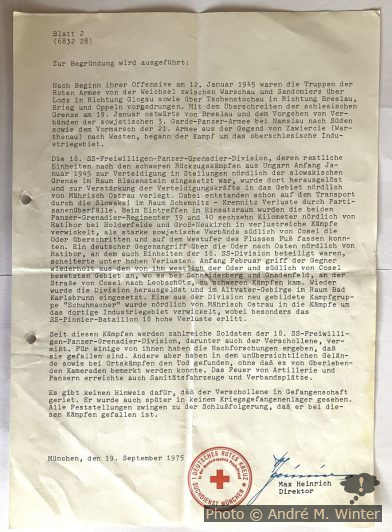

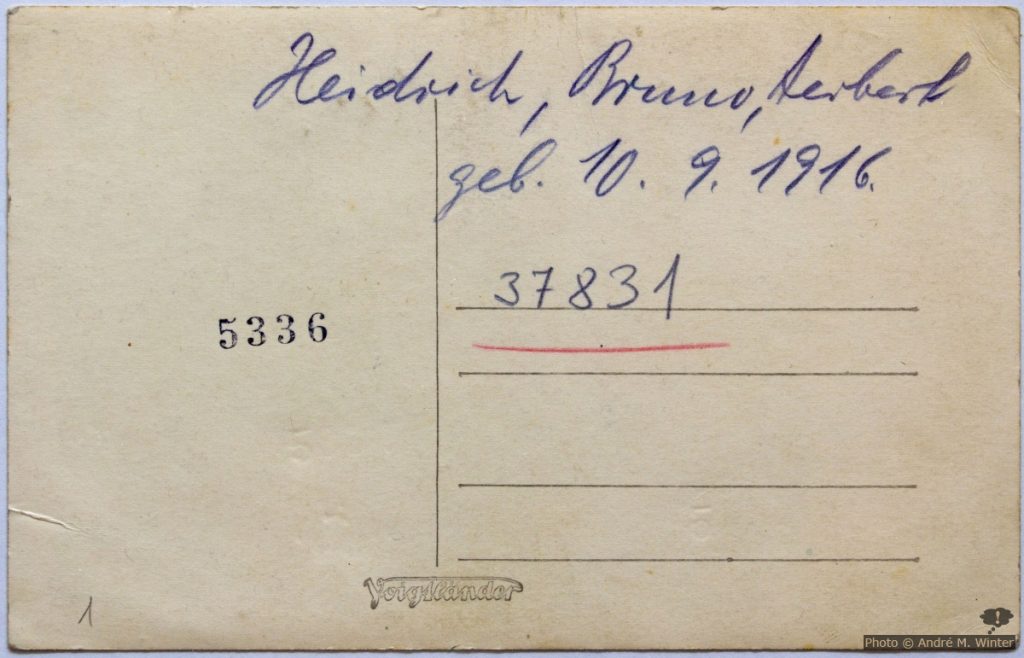

Das linke Bild ist jenes dessen Rückseite oben abgebildet ist. Die Beschriftung stammt nicht von ihm sondern vermutlich von seiner Mutter Hedwig. Es ist genau dieses Bild, mit dem irgendwann ab Jänner 1945 die Suche nach Bruno beim Roten Kreuz angestossen wurde. Dort brauchte man vor allem einen vollen Namen und eine 5-stelligen Feldpostnummer seiner Einheit. Diese Nummer dienen eigentlich der Zustellung der Feldpost, sie waren aber von Anfang an auch Identifikationsnummern für die verschiedensten Wehrmachts- und SS-Einheiten.

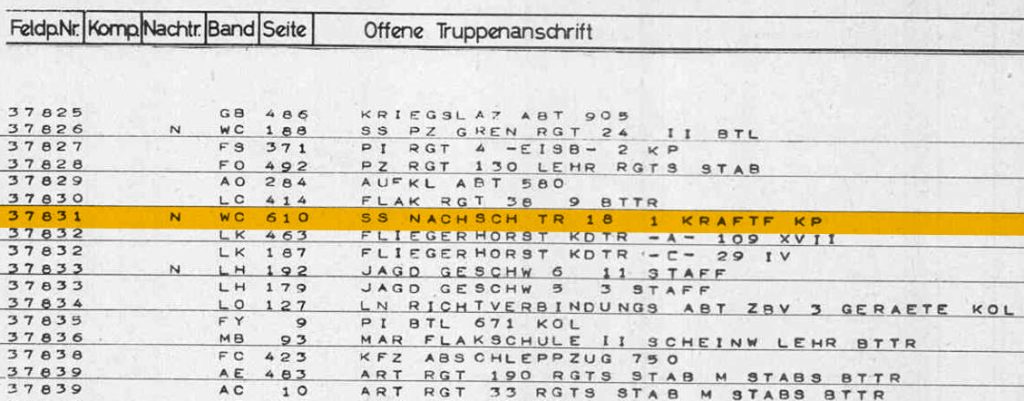

Bruno hatte zwei Feldpostnummern 37831 und 39241. Letztere scheint in einem späteren Foto am 19. Juli 1941, immer noch in Polen (oben), auf. Trotzdem ist 37831 die “gültige” und es ist somit logisch, dass mit dieser die DRK-Vermisstensuche gestartet wurde.

Sinn des Feldpostnummern-Systems war die Tarnung des Aufenthaltsortes entsprechender Truppeneinheiten und -verbände. Angehörige von Wehrmachtsoldaten erhielten durch sogenannte “Benachrichtigungskarten” die jeweilige Feldpostnummer des Soldaten mitgeteilt, um ihm schreiben zu können. Schrieb der Soldat während einer Standortverlagerung seiner Einheit nach Hause, ist auf Feldpostbriefen anstatt der Feldpostnummer auch nur die Bemerkung „in Marsch“ zu finden, da ihm während dieser Zeit keine Post zugestellt werden konnte. Grundsätzlich behielt jede Einheit die ihr vergebene Feldpostnummer. Eine Vergabe der Nummer erfolgte jedoch dann mehrfach, wenn z. B. Einheiten aufgelöst wurden oder in Verlust gingen. Die Feldpostnummern wurden nach einem Zufallsprinzip vergeben. Ein Rückschluss auf einen Truppenverband aus dieser Nummer heraus war nicht möglich. Eine typische Anschrift in getarnter Form lautete: Dienstgrad, Name, Feldpostnummer. Halboffene Anschriften enthielten zusätzlich noch Angaben zu Leit- oder Abholpostämtern. (Quelle: Wikipedia)

Nun zur Bedeutung dieser Nummern. Neben dem Wechsel der Nummern wechselte auch die Zuordnung unter ein und derselben Nummer in Laufe der Zeit. Dies ermöglicht es, die geltende Feldpostnummer für Bruno einzugrenzen. Von den zwei angegeben gilt nur eine durchgehend bis jedenfalls 1944. Aus den Listen unten kann man herauslesen, dass 39241 nur bis höchstens 28. Februar 1942 gegolten hat weil die Nummer dann gestrichen wird und später dem Pferde-Erholungsheim der 5. Jager-Division zugewiesen wird, was sicher nicht entspricht.

39241

28.02.1941 - 29.07.1941: 4. kleine Kraftwagen-Kolonne rückwärtige Dienste Kommandostab Reichsführer-SS 30.07.1941 - 28.02.1942: 4. kleine Kraftwagen-Kolonne Reichsführer-SS 12.03.1943 - 07.09.1943: gestrichen 08.09.1943 - 22.04.1944: 29.11.1943 Pferde-Erholungsheim der 5. Jager-Division 23.04.1944 - 24.11.1944: 4.5.1944 gestrichen.

37831

28.02.1941 - 29.07.1941: 1. kleine Kraftwagen-Kolonne rückwärtige Dienste Kommandostab Reichsführer SS 30.07.1941 - 28.02.1942: 1. kleine Kraftwagen-Kolonne Divisions-Kolonne Reichsführer SS 12.03.1943 - 07.09.1943: 1. kleine Kraftwagen-Kolonne SS-Divisions-Nachschubtrupp Reichsführer SS 08.09.1943 - 22.04.1944: 10.3.1944 1. große Kraftwagen-Kolonne 51 (18. SS-Division) 08.09.1943 - 22.04.1944: 29.3.1944 1. Kraftfahr-Kompanie Divisions-Nachschubtrupp 18 (18. SS-Division)

Bruno ist also irgendwann, wahrscheinlich recht früh, von der 4. zur 1. kleinen Kraftwagen-Kolonne Reichsführer-SS gewechselt. Die zu recht verrufenen “rückwärtige Dienste” fallen dabei weg weil Bruno bis dahin in Ausbildung oder nur unterwegs von Prag via Wołów nach Krakau war. Auch das Bild in Krakau ist mit “Auf der Fahrt in den Osten!” beschriftet. Man war also auf der Durchreise und nicht im Einsatz gegen bereits erwähnte polnische Partisanen. Das heisst auch, dass Bruno 1941 vermutlich nicht (mehr) in der “SS-Totenkopf-Standarte 8” war.

Beide Feldpostnummern unterstehen dem Kommandostab Reichsführer-SS. Der Kommandostab Reichsführer SS entstand am 6. Mai 1941 durch die Umbenennung des bereits am 7. April 1941 von Heinrich Himmler als Führungsorgan mobiler Tötungseinheiten gebildeten Einsatzstabes des Reichsführers SS beim SS-Führungshauptamt. Zunächst dem SS-Führungshauptamt zugeordnet, war der Kommandostab RFSS später Himmler direkt unterstellt. Dem Kommandostab waren die beiden SS-Infanterie-Brigaden sowie die SS-Kavallerie-Brigade unterstellt, die aus den SS-Regimentern bestanden, die durch die Umbenennung der SS-Totenkopf-Standarten 7, 8, 9, 10, in SS-Infanterie-Regimenter bzw. der SS-Totenkopf-Reiter-Standarten 1 und 2 in SS-Kavallerie-Regimenter 1 und 2 entstanden waren. Auch waren motorisierte Einheiten des SS-Postschutzes als sogenannte „SS-Sicherungs-Bataillone“ dem Kommandostab unterstellt. Am 30. Juni 1941 wird die Stärke des Kommandostabs RFSS mit 18438 Mann angegeben. Quelle: Wikipedia)

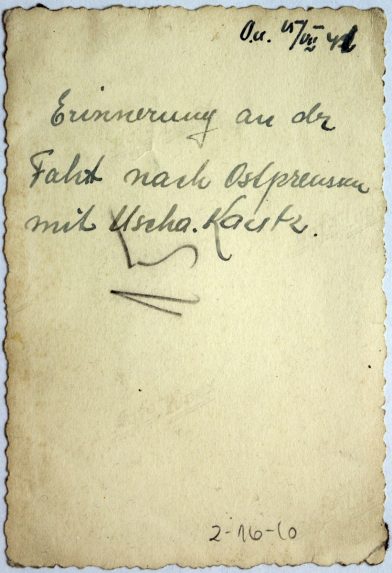

Weiter auf der Fahrt nach Osten

Die folgenden zwei Bilder haben zwar Beschriftungen die eindeutig aus Brunos Hand stammen, sie sind allerdings irreführend und teilweise falsch.

Das erste ist mit Erinnerung an die Fahrt nach Ostpreussen mit Uscha. Kautz, 17/VII 41 beschriftet. “Uscha.” bedeutet Unterscharführer, so wie es Bruno eigentlich selber auch war. Bruno kann der Mann hinten oben rechts sein (gesamtheitlich der dritte von rechts). Dazu steht, mit einer anderen Tinte geschrieben A.u. 15/VII 41. Anfang Juni 1941 wurde die Totenkopf-Division nach Marienwerder bei Danzig verlegt. Es gibt allerdings keine Bilder von dort. Die Bildbeschriftung ist irreführend, es macht keinen Sinn, dass 1941 ein russischer Panzer irgendwo zwischen Polen und Danzig steht. Es macht also wenn dann nur 1942 Sinn, allerdings ist Bruno zu dieser Zeit in Orel in Russland.

Es gibt zwar von Bruno direkt keine Information über seinen Aufenthalt zwischen Krakau am 21. Juli 1941 und Weissrussland zu Weihnachten 1941, aber der Umweg über Danzig samt der ganzen LKW-Kolonne scheint schon recht abwegig zu sein. Das zumal Nazi-Deutschland seit 22. Juni 1941 mit Sowjet-Russland im Krieg steht.

Die Jahreszahl am Bild wurde von 1942 auf 1941 korrigiert. Das kommt auf einigen Bildern vor und macht dort auch Sinn. Auch wenn das Datum 15. Juli 1942 wäre macht es zusammen mit dem Text keinen Sinn. zwischen 22 Juni und 22. Juli 1942 war Bruno in Orel näher an der Front. Es ist nicht bekannt wo er von dort hinfuhr, wohl aber nicht nach Danzig. Das Bild bleibt somit ein nicht eingeordnetes Rätsel.

Der SS-Unterscharführer Walter Kautz wird von der 2. SS-Infanterie-Brigade am 2. Oktober 1941 zur “Kraftfahrtechnischen Lehranstalt der SS”, vulgo “KTL Wien”, real “KZ-Außenlager Schönbrunn” abberufen.

Das zweite Bild aus der verwirrenden Serie ist ein weiterer Russischer Panzer. Das Bild ist offensichtlich von Bruno persönlich mit “Russland 1941” beschriftet. Es stellt einen ausser Dienst gestellten und aufgegebenen T-35 Panzer (Seriennummer 288-43) aus dem Jahr 1936 dar. Der Panzer gehörte vermutlich dem 67. Panzerregiment der 34. Panzerdivision des 8. Mechanisierten Korps (Südwestfront). Der Panzer wurde am 9. Juli 1941 von einem deutschen Kriegsberichterstatter fotografiert. (Quelle). Immerhin passt das Datum mit jenen Brunos zusammen. Man findet von dem Bild auch andere Versionen mit dem selben Haus im Hintergrund. Das war also quasi ein Agentur-Bild, das wahrscheinlich zuhauf kursierte und Bruno schickte es wohl nur exemplarisch am seine Verwandten. Ob er den Panzer wirklich so gesehen hat, ist nicht mehr zu klären.

Ende 1941 war Bruno definitiv in Weissrussland, das er grundsätzlich immer als Russland bezeichnet. Dass dort sehr bald nach der Grenze des “Protektorats Polen” zerstörtes russisches Gerät am Strassenrand liegt, ist durchaus logisch.

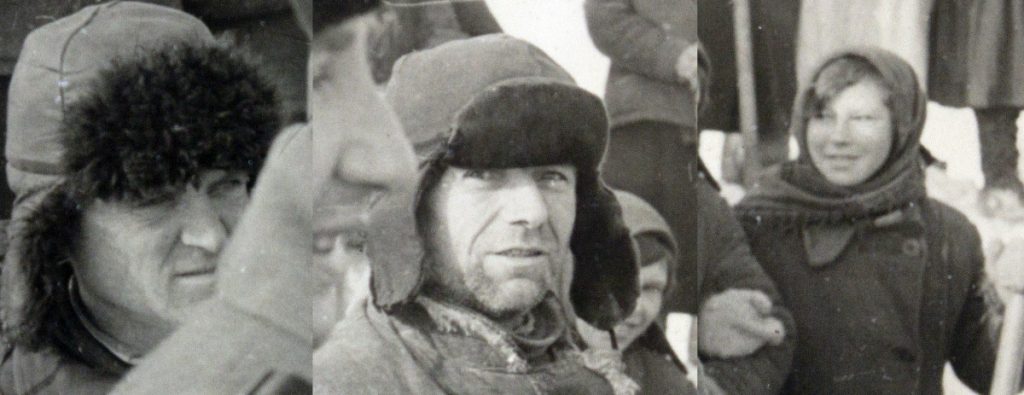

Die Winterfahrt durch “Russland”

Diese Serie von fünf Bildern schlechter Qualität und vier weiteren mit etwas besserer Auflösung ist ab Weihnachten 1941 und über Neujahr bis Anfang 1942 datiert. Als Ortsangabe gibt es nur “Russland”. Die einzigen Anhaltspunkte sind Krakau am 21. Juli 1941 und Lubcha am 1. Mai 1942. Das ist im heutigen Belarus. Zu all diesen Zeitpunkten war die Front schon wesentlich weiter vorne. Lokale Polizisten und Einheimische werden als gutmütig beschrieben und erscheinen auch so. Warum sich die Truppe mühsam durch den Winter kämpfen musste, ist nicht geklärt.

Text der Rückseite: Heilige(r) Abend! Und wie! Wir sind auf der tief verwehten Strasse. Ruhen etwas und rauchen gemütlich unsere Pfeife. Einen schönen Gruss aus der Ferne, Bruno, 24/XII 41. Bruno ist im Bild in der Mitte mit der Hand an seiner Pfeife.

Text der Rückseite: Und so fuhren wir 200 klm. von dunkel zu dunkel bei -45° Kälte, Bruno, Russland 30/12 1941. Bruno ist ggf. rechts.

Text der Rückseite: Und wenn die Pferde nicht ziehen, so fasst man sie am Kopf, zieht mit und wenn man das Schneegestöber überwunden hat, so gehts weiter. 31/12 41.

Text der Rückseite: Heute ist Neujahr und wir… wir beide mit dem Spiess haben es erst um 14 Uhr erfahren und wir irren in die Weite durch Schnee und Kälte, Russland, 1/1 1942.

Text der Rückseite: Verschneit, bestiemt (?) u. müde nimmt man seine Decken und sucht wo im Dorfe zu übernachten. Der russische Polizist hilft einem dabei, Russland, 1/1 1942.

Es ist dokumentiert, dass die Russischen Polzisten und die Russische Verwaltungen mit den einmarschierenden Deutschen kollaborierten wenn es darum ging Juden, Roma und Sinti zu Zwangsarbeit zu zwingen und nach getaner Arbeit zu töten. Vergleiche generell Band 2B.

Text der Rückseite: Unsere Kolonne im kalten Winter 1942, Russland, 10-II-1942. Bruno ist nicht im Bild.

Dieses Bild ist nicht beschriftet, es passt aber zum vorigen. Bruno ist nicht im Bild.

Text der Rückseite: “Wolkenkrazer” im “Sowietparadies” Russland, 12/II 1942.

Text der Rückseite: Der kalte Winter zwingt auch einen SS-Mann seine (P)feldmütze auf eine(r) Pelzmütze zu tauschen. Einen schönen Gruss aus der Ferme, Bruno, Russland den 19-II-1942.

Rundherum stehen hinten mehrere einheimische Frauen mit Arbeitsgerät. Sie sind vermutlich zur Zwangsarbeit gezwungen.

Mai 1942 in Lubcha (Lubcz, Любча)

Das Bild oben gehört vermutlich schon zum Bereich Lubcha. Die Frauen sind vielleicht gezwungen worden an der Strasse nach Worobjewicze zu arbeiten.

Dieses kleine Dorf Lubcha liegt westlich vom Minsk im heutigen Belarus. Die folgenden Bilder sind zwischen 1. und 15 Mai 1942 datiert, aber wahrscheinlich war die Gruppe wesentlich länger dort. Zu diesem Zeitpunkt ist die Ostfront rund um Moskau schon ein halbes Jahr eingebrochen und befindet sich rund 500 km nordöstlich bei Smolensk. Das ist noch ein gemütlicher Abstand bis zu den Kampfhandlungen, aber was macht Bruno hier bei schönsten Wetter?

Folgende Zeilen stammen aus der Encyclopedia of camps an Ghettos 1933-1975 herausgeben von The United States Holocaust Memorial Museum. Man findet im Band 2B ab Seite 1228. Sie geben einen Einblick darauf was SS-Einheiten hinter der Front für Tätigkeiten haben. Weiter unten sind die Brunos Bilder aus genau dieser Zeit und genau diesem Dorf. Der Kontrast kann nicht grösser sein.

Schätzungsweise lebten am Vorabend der deutschen Besatzung 1940 etwa 1500 Juden (etwa 400 Familien) in Lubcha. Unter der sowjetischen Besatzung von September 1939 bis Juni 1941 wurden jüdische Privatunternehmen verstaatlicht, und die meisten Juden arbeiteten in den neu gegründeten Handwerksgenossenschaften. Die sowjetischen Behörden unterdrückten die meisten jüdischen kommunalen und politischen Aktivitäten.

Die ersten [deutschen] Bomben fielen am Dienstag, dem 24. Juni 1941, auf Lubcha. Viele Juden flohen für einige Tage aus der Stadt. Bei ihrer Rückkehr fanden sie einheimische Nichtjuden vor, die gerade dabei waren, ihre Häuser zu plündern. Jeder, der Widerstand leistete, wurde zusammengeschlagen.

In der ersten Woche der Besatzung richteten die Deutschen in Lubcha eine lokale Polizei ein. Polizeikommandant war Boris Kunicki, und zu seinen wichtigsten Stellvertretern gehörten Nikolai Kamornik und Pawel Biedun. Etwa eine Woche oder zehn Tage nach Beginn der Besetzung traf eine Gruppe Deutscher ein und befahl allen Juden, sich auf dem Marktplatz zu versammeln. Mit Hilfe einheimischer Weißrussen wählten sie etwa 50 jüdische Männer und einen nichtjüdischen kommunistischen Funktionär aus. Diese Männer wurden auf Lastwagen verladen und nach Nowogródek transportiert. Den Juden wurde mitgeteilt, sie würden zur Arbeit abgeführt. Später berichteten einheimische Bauern, die Männer seien hinter der Kaserne in Nowogródek erschossen worden. Am Tag der Razzia wurden vier Juden auf den Straßen von Lubcha getötet. Kurz darauf übernahm eine deutsche Ortskommandantur die Verwaltung der Stadt.

Alle Juden mussten gelbe Sterne tragen und wurden bis zum Herbst 1941 in etwa 30 Häuser in der Nähe der Synagogen gebracht. Die Juden litten unter schrecklicher Überbelegung, da sich drei oder vier Familien ein Haus teilten. Auf diese Weise entstand ein informelles oder „offenes Ghetto“. Ein Judenrat und eine jüdische Polizei wurden gebildet. Chaim Bruk war Vorsitzender des Judenrats, und Berl Yankelewicz aus Delatycze wurde sein Stellvertreter. Sowohl der Judenrat als auch die jüdische Polizei wurden gegründet, um die Umsetzung aller deutschen Befehle zu gewährleisten. Die deutschen Behörden versicherten ihnen, dass den Juden kein Schaden zugefügt würde, wenn sie den Befehlen folgten und die Stadt nicht ohne Erlaubnis verließen. Gruppen von Juden wurden in die nahegelegenen Güter Weresków und Worobje wicze geschickt, um dort landwirtschaftliche Arbeiten, wie beispielsweise das Kartoffelernten, zu verrichten.

Eng verbunden mit der jüdischen Gemeinde in Lubcha waren die Juden von Delatycze, einem Dorf etwa 7 Kilometer nordwestlich von Lubcha. 1897 lebten 461 Juden im Dorf, doch nach erheblichen Zerstörungen im Ersten Weltkrieg blieben nur noch etwa 100 Juden übrig. Yisrael Slonimski erinnert sich, dass eine Woche nach Kriegsbeginn lokale Bauern auch die dortigen Juden ausraubten, in Häuser einbrachen und die Thora in der Synagoge zerstörten. Viele Juden wurden geschlagen und einige getötet. Die Juden flohen aus ihren Häusern und rannten zum Fluss Niemen, wo sie sich zwei Tage lang versteckten. Als sie zurückkehrten, waren ihre Häuser gründlich geplündert worden. Einige andere Nichtjuden hatten jedoch Mitleid mit ihnen und gaben ihnen Brot, Milch und Mehl. Wenige Tage nach der Ankunft der Deutschen in Delatycze wurde den Juden befohlen, gelbe Sterne zu tragen.

Ende 1941, um Chanukka, wies der Ortskommandant den Judenrat an, 300 Juden in das Zwangsarbeitslager Dworzec zu deportieren. Zwei der Juden wurden von ihren deutschen Bewachern auf der Straße zwischen Lubcha und Dworzec ermordet, als sie hinter die Kolonne zurückfielen. Der Judenrat musste die Juden aus Lubcha im Lager Dworzec in den folgenden Monaten auch mit Lebensmitteln versorgen. Einigen dieser Menschen gelang es später, aus dem Lager zu den Partisanen zu fliehen.

Nach dem Bericht von Shifra Slominski riegelten die Deutschen das Ghetto in Lubcha Anfang März 1942, zur Zeit des Purim-Festes, ab. Am 6. März ordnete der Gebietskommissar von Nowogródek, Wilhelm Traub, an, alle Juden aus den Dörfern in den Rayonstädten zu konzentrieren. Daher wurden die verbliebenen Juden aus Delatycze und Niehniewicze, wo etwa 50 jüdische Familien lebten, zu dieser Zeit in das Ghetto Lubcha gebracht. Kurz darauf drang eine deutsche Polizeieinheit in das Ghetto Lubcha ein und verhaftete die Polizisten Naftali Alperstein und Jitzchak Rosenblum sowie den Vorsitzenden des Judenrats, Chaim Bruk. Alle drei wurden auf Befehl des deutschen Kommandanten ermordet, offenbar aufgrund der schlechten hygienischen Bedingungen im Ghetto.

Am 15. März 1942 erhielt der Judenrat den Befehl, alle Haustiere wie Kühe, Ziegen und Geflügel einzusammeln und den deutschen Behörden zu übergeben. Am 1. April wurde der Judenrat angewiesen, 125 Arbeiter in das Ghetto Nowogródek zu schicken. Bald darauf folgten ihnen die Familien dieser Arbeiter, möglicherweise bis zu 450 Menschen.

Das genaue Schicksal der verbliebenen Juden im Ghetto Lubcha lässt sich anhand der bruchstückhaften und widersprüchlichen Quellen nur schwer rekonstruieren. Berichten zufolge traf kurz vor dem jüdischen Feiertag Schawuot (um den 23. Mai 1942) eine große Gruppe von Juden aus Rubieńwicze, Iwieniec und Naliboki, die von den Deutschen zur Arbeit ausgewählt worden waren, auf dem Weg nach Nowogródek in Lubcha ein. Bei ihrer Ankunft in Lubcha wurden die einheimischen Juden versammelt und in zwei Gruppen aufgeteilt. Mehr als 600 jüngere Juden wurden nach Worobjewicze südlich von Lubcha geschickt, um an der Straße zwischen Lubcha und Nowogródek zu arbeiten. Die übrigen Juden, zumindest diejenigen, die noch laufen konnten, wurden der großen Gruppe von Juden hinzugefügt, die ins Ghetto Nowogródek gebracht wurden, wo sie am nächsten Tag nach einer Übernachtung ankamen. Da in den Häusern des Ghettos Nowogródek nicht genügend Platz war, mussten sich viele mit einem kleinen Raum in einer Scheune begnügen. Am 7. August 1942 ermordeten die Deutschen und ihre Kollaborateure in den Gruben von Litowka, etwas außerhalb der Stadt, mehr als 5.000 Juden aus dem Ghetto Nowogródek, darunter viele Juden aus Lubcha, Delatycze und Niehniewicze.

Ende Juli 1942 war der Straßenbau bei Worobjewicze abgeschlossen. Einigen Quellen zufolge ermordeten die Deutschen und ihre Kollaborateure am 8. August 1942 in Worobjewicze 635 Juden, vermutlich im Anschluss an die Aktion vom 7. August in Nowogródek. Einige wurden in Gruppen erschossen, andere mussten warten, bis sie an der Reihe waren. Eine Gruppe wurde in einer Scheune eingesperrt, die mit Benzin übergossen und angezündet wurde. Die Menschen darin verbrannten bei lebendigem Leib. Diejenigen, die zu fliehen versuchten, wurden ermordet. Laut Mikhail Palchik, Vladimir Spagar und Eugeni Kalala – Einwohner von Wielka Worobjewicze – entkamen drei Frauen und versteckten sich unter der Brücke in der Nähe des Dorfes Basin. Jemand meldete sie, woraufhin drei örtliche Polizisten sie auf Fahrrädern zum Tatort brachten. Zu diesem Zeitpunkt war das Grab bereits mit Erde bedeckt, und die Frauen wurden im Steinbruch auf dem Ilukova-Hügel erschossen. Das Massaker in Worobjewicze wurde von Angehörigen der örtlichen Polizei verübt, die aus dem gesamten Gebiet Nowogrodek zusammengezogen worden waren. Einer von ihnen prahlte später, er habe die Juden mit dem Gewehrkolben getötet, als ihm die Patronen ausgegangen seien.

Einige Quellen aus der Sowjetzeit deuten darauf hin, dass mehrere Juden in Lubcha selbst erschossen und begraben wurden, vermutlich während der Auflösung des Ghettos (Ende Mai und Anfang August 1942). Es ist möglich, dass Einsatzkräfte der Gendarmerie und der örtlichen Polizei arbeitsunfähige Kinder und Juden vor Ort ermordeten. Diese Information wird jedoch in den meisten Berichten jüdischer Überlebender aus Lubcha nicht bestätigt.

Die Bilder aus Lubcha stellen die grösste Serie mit 15 Photos innerhalb der rund 50 Bildern aus dem 2. Weltkrieg dar. Sie sind fast alle datiert. Als Ortsangabe wechselt “Liubatsch” (für Lubcha) und “Russland” obwohl manche Bilder eindeutig zusammengehöhren (wie jene mit der Frau mit den weissen Stöckelschuhen). Es gibt mehrere Orte mit dem Namen, der sich zu deutsch “Liubatsch” umschreiben lassen könnte, diese sind aber nur Weiler und zu klein für die abgebildeten Häuser. Die Bildqualität dieser Serie ist sehr schlecht, fast alle Bilder sind im Original unscharf.

Die Bilder erlauben es leider nicht, den Ort anhand heutiger Gegebenheiten zu identifizieren. Auch erscheint verwunderlich, dass die Burgruine auf den Fotos nicht erscheint, aber wahrscheinlich war der Fokus ein anderer und es bestand keine Notwendigkeit sich dieser historischen Verteidigungsanlage anzunehmen. Für die vielen Fotos von hier spricht der Umstand, dass Lubcha am Flusa Niémen (Нёман, Nioman, Memel, Nemunas, Неман, Neman) liegt der auch durch Litauen dort durch Kaunas mäandriert. Das weckt in der Gruppe, der auch andere Litauer angehören, sicher Heimatgefühle. Der Fluss heisst auf deutsch Memel, dieser Name weckt bei Deutschen ganz andere historisch-verklärte Assoziationen.

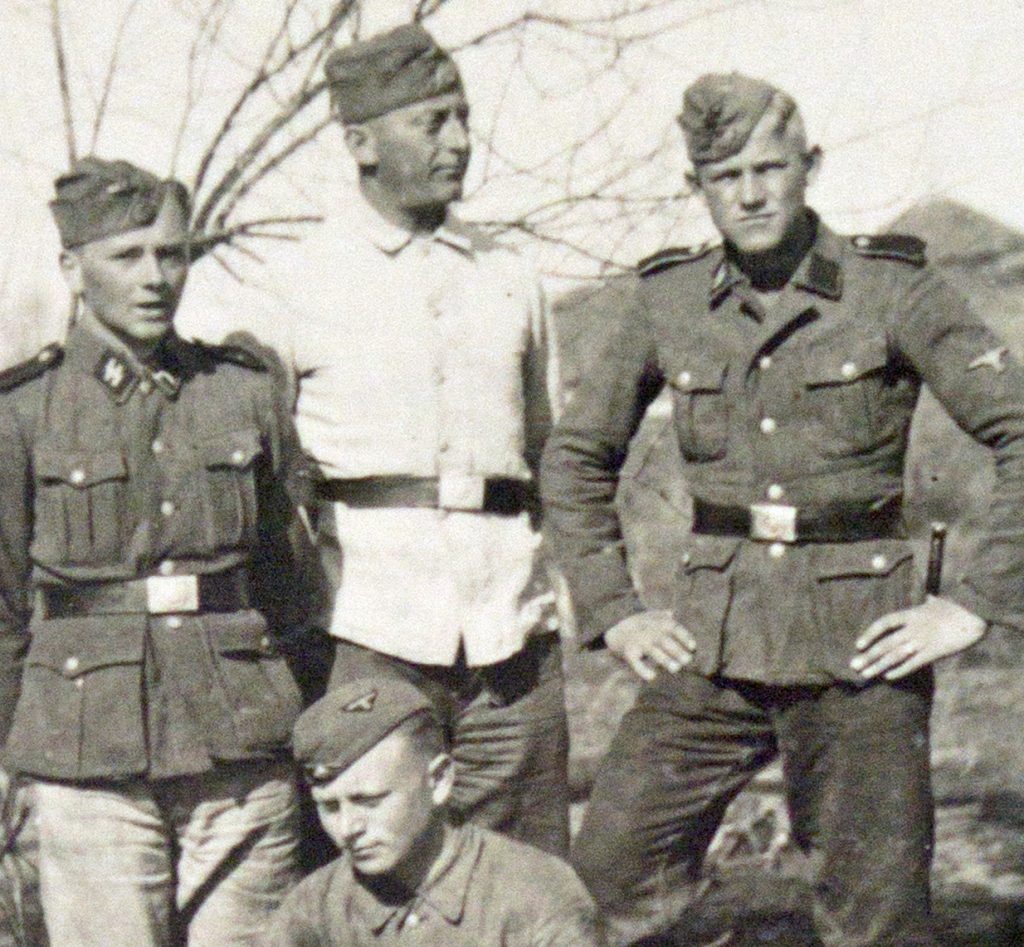

Das erste Bild ist mit Meine Unterscharführer, Russland 1-V-1942 Beschriftet. Die Hakenkreuzfahne taucht auch in anderen Bildern nahe des selben Hauses auf. Etwas verwirrend ist die Beschreibung “Unterscharführer” am Bild. Laut den Schulterstücken sind dies Scharrführer (ein Dienstgrad höher).

Text auf der Rückseite: Heute ist der 10 Mai. 300 Klm von der Heimat sind die Fahnen gehisst. Unser kleiner Verein während des Kameradschaftsabend(s). Die gemeinte Heimat ist Marijampolė in Litauen. Der “Verein” ist natürlich die Waffen-SS. Lubcha ist effektiv 270 (heutige) Strassenkilometer von Marijampolė entfernt, das kommt also hin. Das Bild ist leider im Original unscharf. Man erkennt lediglich markante Gesichter wie den dritten Scharrführer Xm258 von oben der im unteren Bild der fünfte von links ist. Bruno ist der sechste von rechts.

Hier unten ist der Mittelteil des oberen Bilds etwas vergrössert. Bruno ist nun der zweite von rechts.

Der sechste Mann von rechts hat einen interessanten Kragenspiegel. Es könnte ein SS-Oberführer (zwei Eichenblätter, ein Eichenblatt wäre ein SS-Standartenführer) sein, das Bild ist aber nicht nur unscharf sondern auch doppelt belichtet und versetzt (sichtbar an den Knöpfen des SS-Manns der seine Finger anschaut).

Dieses Bild hat keine Orts- oder Datumsangabe, das Bild passt aber in eine Serie datierter und verorteter Photos.

Dieses Bild ist hinten nur mit Liubatsch, 10 Mai 42 beschriftet. In der Tat ist die Gegend um Lubcha sehr leicht hügelig. Diese Hügel sind rund 20 Meter höher als der Flusslauf des Niémen. Wenn die Soldaten mit dem Rücken zur Burg stehen und vorne eine Kirche steht, dann ist der Niémen rechts und das Dorf Lubcha links. Das würde auch mit dem Schattenwurf zusammenpassen, Süden wäre somit links.

Folgende Bilder sind auf der Rückseite mit Liubatsch, 10 Mai 42, bezeichnet. Sie zeigen Bruno mit oder ohne anderen vor einem ärmlichen Bauernhaus.

Text auf der Rückseite dieses Bilds Russland, den 15-5-1942, aber wir sind klar im selben Dorf Lubcha.

Bei der Bilderserie aus dem Transitlager Grotniki gibt es vier kuriose Fotos wo immer ein Kind mit Krug abgebildet ist. Hier in Lubcha ist es eine junge Frau mit weissen Stöckelschuhen im Schlamm. Sie ist ganz klar die Attraktion der (zum Teil jungen) Soldaten. Sie ist auch die einzige Person in zivil auf den Fotos. Andere Einwohner erscheinen hier, im Gegenzug zu den vorangehenden Bildern der Fahrt durch Weissrussland, nicht. Auch diese Bilder sind stark unscharf, eine Vergrösserung bringt nicht mehr Details zutage.

Auf den ersten drei Bildern steht hinten Liubatsch, 10 Mai 42, am vierten Russland, 10 Mai 42.

Auch dieses Bild ist mit Russland, 10 Mai 42 beschriftet, man sieht aber die gleichen Häuser im Hintergrund, auch stehen die selben Fahrzeuge herum.

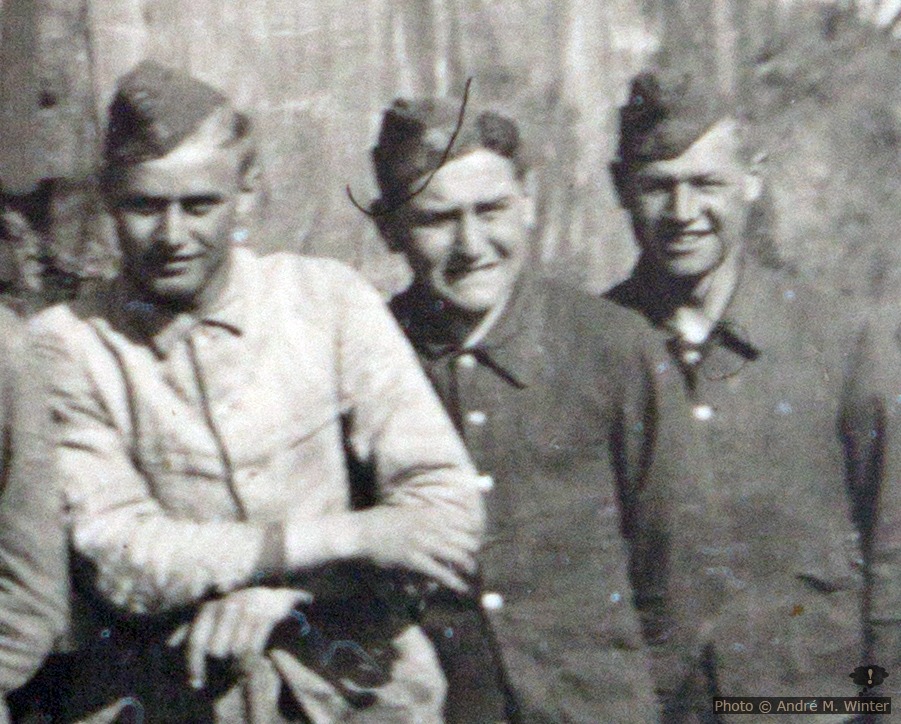

Folgende zwei Bilder gehören wohl zusammen, aber nur das linke ist mit Russland, 15-V-1942 bezeichnet, das rechte hat hinten keine Beschriftung. Wir sind somit wohl noch in Lubcha. Man posiert wieder gemütlich. Einige Gesichter sind auch auf den ersten Bildern mit Rekruten erkennbar.

Am rechten Bild hat der dritte Mann eine Schaufel, man kämpft sich somit durch den Schlamm.

Diese Bilder sind wieder von wesentlich Besserer Qualität, man kann hier auch Vergrösserungen auf die Personen machen,

Von Erschiessungen gib es natürlich kein Bildmaterial. Das war dann auch wohl auch den Deutschen zu peinlich. Aber die Deutschen Besatzer konnten sich nicht lange in Russland halten und nach ihren Abzug werden die Gräber der Massenerschiessungen geöffnet. Wir sind hier in Iwje (Iwie), das ist in der Nähe von Lubcha und westlich von Minks, also dort wo Bruno im Winter und im Frühling 1942 war. Eben auch sicher am 12. Mai 1942.

Hier wurden 4000 Juden zusammengetrieben und “sortiert”. 2500 wurden in Gruben erschossen nach dem sie sich ausziehen mussten. Die restlichen wurden am Marktplatz weiter gedemütigt, aber zum arbeiten “gut” befunden. Einige davon konnten in den Tagen darauf fliehen und sich dem bewaffneten Widerstand anschliessen.

Bildquelle USHMM WS #23458, Curtesy of GFH, zu finden in Encyclopedia of camps an Ghettos 1933-1975 herausgeben von The United States Holocaust Memorial Museum. Man findet im Band 2B auf Seite 1205.

Direkt in Lubcha gab es also ein jüdisches Ghetto und die “Säuberungstrupps” haben sich dort etabliert. Anderswo brennt man einfach alles nieder wie in Begoml (Byahoml, Бягомль, Biahomĺ, Бегомль, Bieholin). Es sind die gleichen Holzhäuser mit Strohdach, die weiter oben oft fotografiert wurden.

Bildquelle USHMM WS #81336, Belarusian State Archives of Films, Photographs and Sound Recordings (Архівы Беларусі), zu finden in Encyclopedia of camps an Ghettos 1933-1975 herausgeben von The United States Holocaust Memorial Museum. Man findet im Band 2B auf Seite 1169.

In Orel im Juni 1942

Die folgenden drei gemütlich wirkenden Bilder gehören zu den letzten, die wir von Bruno haben. Zwei davon tragen eine klare Ortsbezeichnung und ein Datum. Das dritte ist hinten unbeschriftet, aber alles deutet darauf hin, dass es zur selben Serie gehört: gleiche Personen am Bild und quadratisches Format.

Die Bilder zeigen neben Bruno immer seinen grossen Bruder Gregor, den wir schon mehrfach als seinem Mentor oder seine beschützende Hand bezeichnet haben. Er war Hauptmann bei der Wehrmacht. Es ist nicht unmöglich, dass er trotzdem bei der Luftwaffe Bombenangriffe auf Russische Stellungen folg. So wohl auch in Orel (süd-östlich von Briansk) und vermutlich südlicher davon. Auf die Bedeutung von Orel gehen wir nach den Bildern ein.

Text auf der Rückseite des folgenden Einen schönen Gruss von uns beiden, Bruno, Orel, den 22. VI. 1942.

Text auf der Rückseite: Unseren Lieben Daheim, Bruno, Orel, den 22. VII. 1942. Das ist ein genau ein Monat später und vielleicht ein Schreibfehler weil es genau die selbe Terrasse ist.

Folgendes Bild hat keine Beschriftung, aber es passt zu den vorigen. Hier taucht ein dritter Mann auf, man sah ihn auch gut auf dem Foto aus Wołów und auf dem letzten Bild aus Lubcha. Wenn sich Xm58 zu den beiden Litauern setzt, ist er vielleicht auch Litauer?

Setzen wir auch in Orel die netten Bilder in Relation zu dem was die Waffen-SS hier machte. Zuerst der allgemeine Rahmen:

Encyclopedia of camps an Ghettos 1933-1975 herausgeben von The United States Holocaust Memorial Museum. Man findet im Band 2B auf Seite 1783:

In einigen größeren russischen Städten wie Brjansk, Orjol und Rostow am Don sowie in vielen anderen Städten wurden [..] keine Ghettos eingerichtet. Hier wurden die verbliebenen Juden bei Massenerschießungen getötet. An vielen Orten, wie Gschatsk, Moschaisk und Juchnow, meldeten die deutschen Einsatzkommandos, dass fast alle Juden evakuiert worden oder geflohen seien.

Nun im Detail und exemplarisch das Vorgehen der “Säuberungen” im Hinterland von Orel im Ort Kletnia (Kletnja). Das liegt grob auf zwei Drittel der Strecke zwischen Lubcha und Orel. Nichts belegt, dass Bruno Heidrich dort war, aber es ist logisch, dass er bei solchen Aktionen beteiligt gewesen sein muss.

Encyclopedia of camps an Ghettos 1933-1975 herausgeben von The United States Holocaust Memorial Museum. Man findet im Band 2Bauf Seite 1799:

Kurz nach dem Eintreffen der deutschen Truppen ergriff die Militärverwaltung verschiedene Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung, darunter die persönliche Registrierung, die Kennzeichnung als Juden durch spezielle Zeichen an der Kleidung und Zwangsarbeit unter extrem harten Bedingungen. Es scheint, dass die Deutschen Ende 1941 in Kletnia ein kleines Ghetto errichtet hatten. Es bestand aus einigen Gebäuden, die abgelegen im Stadtgebiet lagen. Die Ghettowächter waren russische Polizisten. Während des Bestehens des Ghettos starben zahlreiche Insassen an Hunger oder Krankheiten. Ende März 1942 organisierte das Sonderkommando 7a unter dem Kommando von SS-Obersturmführer Albert Rapp mit Sitz in Klinzy die Liquidierung des Ghettos. Er reiste in Begleitung von mehr als 20 Männern des Sonderkommandos (Waffen-SS und Sicherheitspolizei/SD) nach Kletnia und wurde in Mglin von etwa 20 bis 30 russischen Polizisten aus der Umgebung unterstützt. In Kletnia umstellten Waffen-SS-Männer das Ghetto, und russische Polizisten vertrieben die Juden aus ihren Häusern. Unter strenger Bewachung wurden mindestens 100 Männer, Frauen und Kinder in einer Scheune am Stadtrand zusammengetrieben. Diejenigen, die nicht laufen konnten, wurden auf Tragen transportiert. Einige Tage später mussten sich unter Rapps persönlicher Aufsicht alle Juden ausziehen und wurden dann von Mitgliedern des Sonderkommandos in einen Graben im Wald, etwa 100 Meter von der Scheune entfernt, erschossen. Aus Angst vor Partisanen in der Region wurde ein Teil der Truppen eingesetzt, um den Tötungsort von aussen zu bewachen und Fluchtmöglichkeiten zu verhindern. Insgesamt wurden etwa 120 Menschen ermordet. Rapp wurde nach dem Krieg vom Landesgericht Essen vor Gericht gestellt und am 29. März 1965 zu lebenslanger Haft verurteilt.

Im Juli 1942 erreicht Bruno diese Grusskarte. Sie war jedenfalls im Konvolut von Bruno. Es kann natürlich auch sein, dass dies ein Bekannter der Familie ist und die Karte in Wernigerode übergeben wurde. Sie hat keine Anschrift, also wurde sie händisch übergeben. Der geschriebene Text ist nicht sehr aufschlussreich: “Zur freundlichen Erinnerung, Hermann, zur Zeit im Felde, 27.7.42. Das Foto wurde jedenfalls in Kaunas aufgenommen, Hermann ist also Litauer. Laut dem Kragenspiegel ist Hermann Unteroffizier der Wehrmacht.

Nazi-Deutschland am Rückzug noch vor Stalingrad

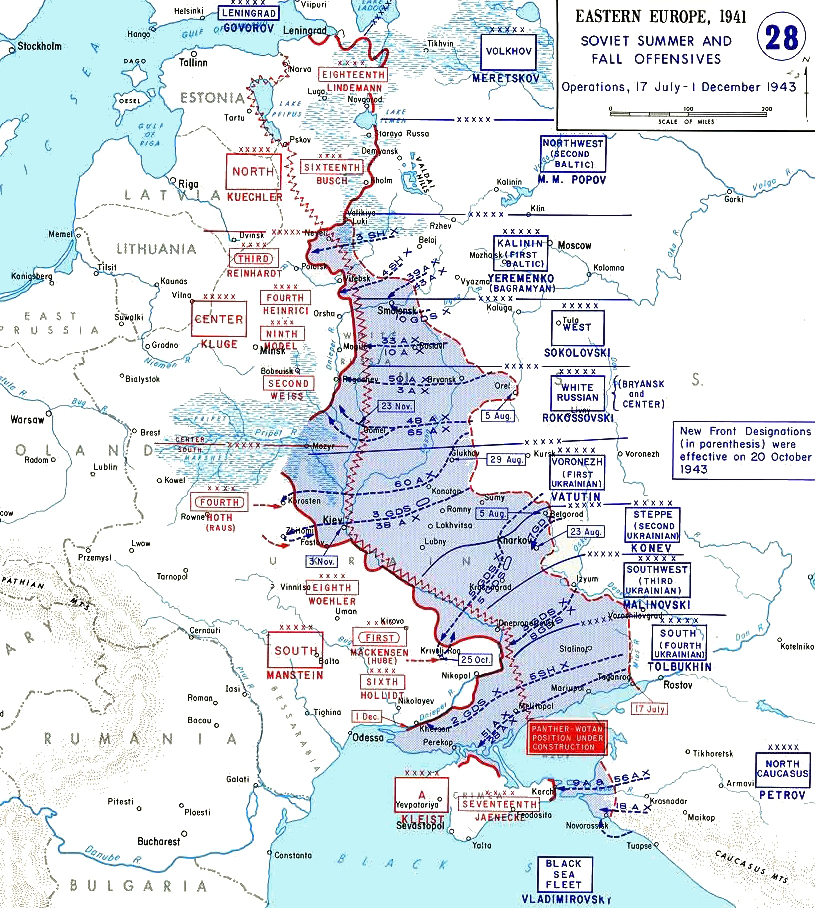

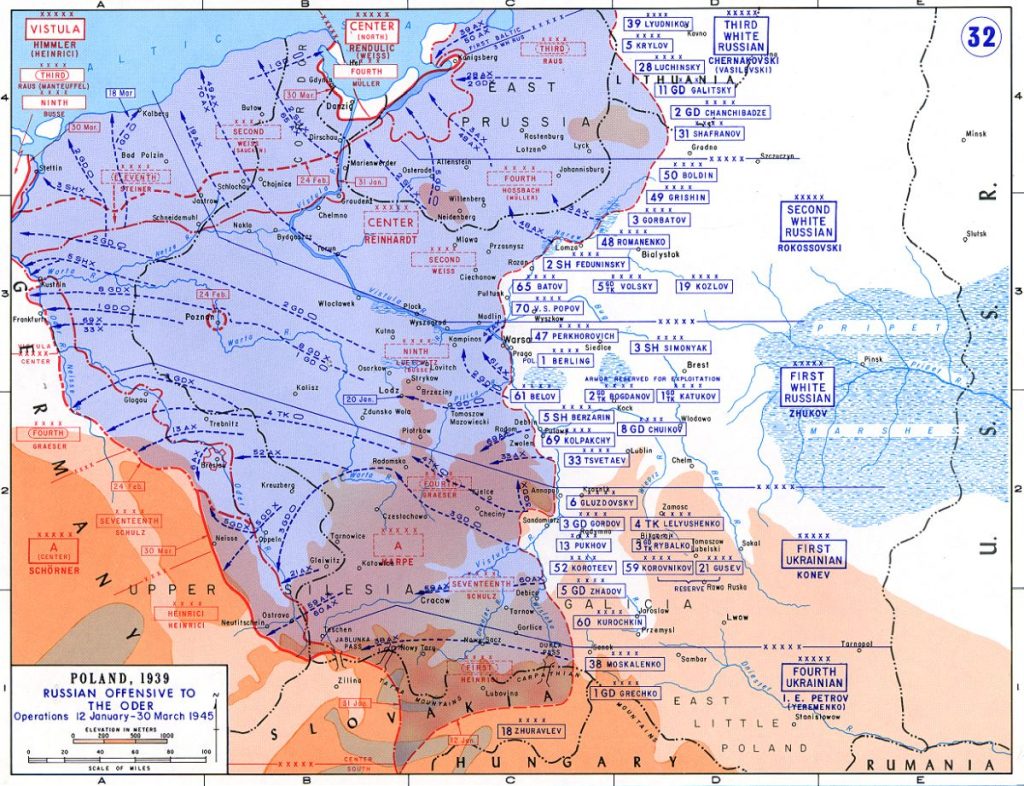

Im Zweiten Weltkrieg eroberte die Wehrmacht Orjol Ende September 1941. Das Zentralgefängnis diente als deutsches Konzentrationslager. Unter deutscher Besatzung wurde die Stadt infolge falscher Transkription mit dem Namen Orel bezeichnet. (Quelle: Wikipedia). Blenden wir noch einmal die Frontentwicklung bis Mai 1942 ein. Hier sieht man, dass die beiden Brüder nicht mehr gemütlich weit hinter der Front sind.

Wenn man sich die weitere Entwicklung rund um Orel ansieht, wird klar, wie wichtig diese Stadt war. Sie bleibt bis Mitte 1943 ein Brückenkopf zur Verteidigung der eines Gutteils der Ostfront. Die Rückeroberung von Orel durch die Roten Armee erfolgte im Rahmen der “Orjoler Operation (Орловская операция), die als Teil der Schlacht am Kursker Bogen angesehen wird. Die Offensive begann am 12. Juli 1943 und endete am 18. August 1943 mit der Zerschlagung der deutschen Stellung (Quelle: Wikipedia). Im Rahmen der Taktik der Verbrannten Erde ist die Stadt Orel beim Rückzug der deutschen Truppen vollständig zerstört worden. Ein britischer Reporter berichtete: “Die Provinz Orjol ist nur noch ein rauchender und explodierender Trümmerhaufen […] Orjol [ist] nach dem Rückzug einfach nicht mehr da.” (Quelle: Wikipedia).

Das Fotomaterial reisst mit dem Bild vom 22 Juli (oder Juni) 1942 abrupt ab. Es folgt nur mehr ein vorhandener Brief mit dem letzten Datum 3. September 1943, wo Bruno schreibt, dass er von einem Fronturlaub aus Litauen zurückkehrt. Weiters gibt es die Vermisstenanzeige beim Roten Kreuz, aus welcher man schliessen kann, dass seine letzte Nachricht im Jänner 1945 von Budapest an seine ausgesiedelte Familie nach Wernigerode kam.

In der Zwischenzeit wandert die Ostfront unaufhaltsam nach Westen. Unten sieht man gut die “Tasche” bei Orel, die im August 1943 sehr früh fällt.

Bruno im Chaos des Rückzugs der Ostfront

In diese Zeit fällt jedenfalls der einzige Brief, den wir von Bruno haben. Er ist mit 28. August 1943 datiert, auf der zweiten Seite steht allerdings das Datum 3. September 1943 (Musste den Brief unterbrechen…). Das Schreiben ist an seine Mutter Hedwig gerichtet, die zu dieser Zeit in Wernigerode im Lager Maragretenhof im Rahmen ihrer Aussiedlung ist. Wir wissen aber auch, dass Hedwig zwischenzeitlich auf “Heimaturlaub” in Litauen war. Wir geben hier auszugsweise relevante Abschnitte wider.

Liebe Mutti! Heute ist schon der 28 u. ich bin immer noch Unterwegs. Die Verbindung nach da aus wo unsere Einheit liegt ist ganz scheußlich. Und in ganz gegengesetzte Richtung als ich vorhatte. In Vilna haben wir die neue Richtung erfahren. Hätte ich gewußt, das ich so lange auf der Strecke liegen bleiben werde, würde ich bestimmt noch einige Tage bei Euch geblieben. Aber man ist ja immer viel zu ehrlich, ja man ist erzogen und was man als Kind gelernt hat, vergißt man ja nie mehr im Leben. Ach dies rumlungern auf den Bahnhöfen und das liegen auf der Strecke, steckt einem schon zum Halse heraus. Ach, da kann man nichts dagegen machen. Hoffentlich, wenn ich Glück habe erreiche ich noch heute meinen Haufen worüber ich mich schon freue, denn die Einheit wartet ja auf mich! […]

Dieser Anfang legt nahe, dass er von seiner Mutter in Wernigerode (“bei Euch”) kommt und dass er über “Vilna” (Vilnius) an die Front zurück fährt. Sie muss August/September auf der Linie Smolensk-Briansk gelegen haben. Allerdings scheinen die Reiseverzögerungen, die er beschreibt, schon vorher existiert zu haben. Die deutsche Organisation kommt also auch im Hinterland ins Stocken. Was die “ganz andere Richtung” ist, muss noch anhand von Truppenbewegungen geklärt werden.

Im weiteren Verlauf schreibt er von Besuchen in Vilnus. Er hatte da wohl auch Zeit übrig.

[…] Ja so ist es bei den Soldaten, man ist erst auf der Rückreise vom Urlaub, und man rechnet und denkt schon wieder auf den nächsten Urlaub. Es ist ja das einzige was man so als […] hat. Wenns gut geht sind wir zu Ostern wieder beisammen. Ja, Urlaub, Urlaub, wenn der schwere Abschied nicht wäre. Der Abschied verfolgt einem die lange Zeit!

Das klingt nun gar nicht mehr nach dem strammen SS-Soldaten der stolz nach Osten marschiert, durch Schnee, Eis und Matsch. Bruno jammert sich bei seiner Mutter aus. Ist es die Umschreibung der Umkehr der Situation, des sich abzeichnenden Ende Nazi-Deutschlands?

3.9.43. Mußte deinen Brief unterbrechen, da plötzlich der Zug kam. Und kann erst heute weiterschreiben. In den vergangen Tagen war es ganz unmöglich zu schreiben. Bin am 30.8. abends zu meinem Haufen angekommen. Hatte Glück! Und schon nächsten Morgen um 4 Uhr gings weiter. Hatte eine weite Reise von 3 Tage. Bin jetzt wieder mal nicht weit von Gregor. Ob ich die Gelegenheit ihn zu besuchen haben werde, kann ich heute nicht sagen. denn hier geht es rund u. jeder Mann wird gebraucht. Das [ist] meine ganze Arbeit von August. Wollen wir hoffen, daß es doch gehen wird. […]

Im weiteren Verlauf wird nur Privates besprochen und beklagt.

Jedoch klingt auch hier der katastrophale Rückzug der Deutschen vor der Roten Armee durch. Interessant ist, dass er nach wie vor Austausch mit seinem älteren Bruder hat. Er hat ihn womöglich öfter als das eine mal in Orel getroffen.

Folgendes Bild steht vermutlich in Zusammenhang mit dem Brief. Es ist nur mit “1943” datiert. Bruno ist hier mit seiner üblichen Uniform und mit seiner älteren Halbschwester Vera und einem ihrer Söhne zu sehen. Die Aufnahme ist vermutlich in Kaunas gemacht. Bruno schreibt im Brief an seine Mutter, dass er ein schwieriges Gespräch mit Vera hatte. Es gibt vermutlich um ihre Aussiedlung vor dem Heranrücken der Roten Armee. Sie ist jedenfalls noch am 27. Dezember 1943 in Litauen.

Dies ist zusätzlich das letzte Bild Brunos welches wir haben.

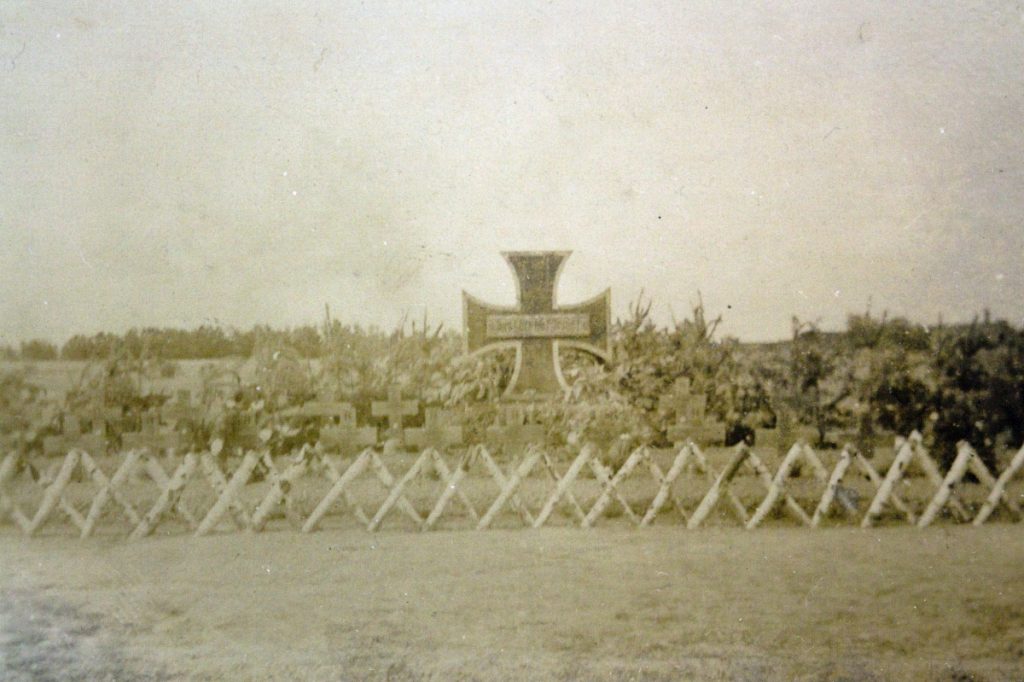

“Heldenfriedhöfe”